埼玉県川越市にある、女子部・共学部併設の星野高等学校。1897年(明治30年)に創立され、約130年の歴史を誇る同校は、学園内に小学校・中学校をもつ川越の伝統私立校だ。2026年度から末広キャンパスに「医専コース」を新設。高校3年間の教育で、医師への志と人間性を育み、医学部への現役合格を目指す。

注目すべきは、医学部合格者数日本一の実績を誇る駿台予備学校医学部専門校舎とタッグを組んだ特別カリキュラムであること。新コースについて、長束亮太先生(医専コースチーフ)、酒井紗由美先生(理科)、杉山彰先生(数学教科主任)、そして、駿台予備学校医学部専門校教務統括の細谷一史氏に話を聞いた。

【プロフィール】

長束亮太氏:星野高等学校 医専コースチーフ

酒井紗由美氏:星野高等学校 理科教諭

杉山彰氏:星野高等学校 数学科教科主任

細谷一史氏:駿台予備学校医学部専門校教務統括

埼玉県の地域医療への貢献を目指す

--なぜ「医専コース」を新設することにしたのか。その経緯からお聞かせいただけますか。

長束氏:医専コースは、医学部医学科進学を目指す生徒のための特別なカリキュラムです。クラス数は1クラス(共学)で、募集人数は30名を想定しています。

このコースを新設することになった背景としては、地域医療への貢献があげられます。埼玉県は人口10万人当たりの医師の割合が全国の中でもっとも低く*、特に北部では質の高い地域医療の維持が喫緊の課題になっています。近年、本校では医学部を志す生徒が増えており、埼玉県で医師として働こうという志があるならぜひバックアップしたいという思いから、新コースの設立に至りました。 *厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」による

--なぜ、駿台医学部専門校と連携することになったのでしょうか。

酒井氏:以前から医師を目指す生徒たちに向けた講演会などでご支援いただいていたのですが、新コースの設立にあたって「地域医療への社会貢献をしたい」と、私共の理念にご賛同いただきました。また、医学部受験は進度の早い都市部の中高一貫校が有利になりがちな中で、高校入学時に「医師を目指したい」という夢を抱いたとしても、高校3年間で現役合格できる教育を提供したいという思いにも共感していただきました。

他学部に比べて負荷が多い医学部受験に特化したカリキュラム

--具体的なコースの特徴を教えてください。

長束氏:最大の特徴は、医学部への現役合格を目指した、3年間完結型の特別カリキュラムであることです。

中でも特筆すべきは理科と数学です。細谷先生からも、医学部入試で合格できない理由として、特に現役生の場合は、理科2科目の勉強が圧倒的に足りず間に合わないケースが多いと聞いています。

そこで本コースでは、理科の年間授業時間を標準の4単位から2倍以上の10単位に増やし、十分な時間を確保しています。実験も豊富に取り入れつつ、2年生までには基本的な知識を定着させ、3年生では入試問題に対応した実践的な演習へとレベルアップしていきます。

酒井氏:1年生では化学・生物・物理の基礎を学んだうえで、2年生からは化学と、生物または物理を選択します。授業時間が増えた分は、時間割に7時間目を入れ、土曜も毎週授業を行うことで対応しています。

杉山氏:数学も同様で、現役生は難易度が高い数学IIICまで定着させるには時間が足りず、入試に間に合わないことが多いので、教科書の学習範囲は高校2年生までに終わらせるカリキュラムを組んでいます。まずはIAの基礎から、単元ごとに確認テストやまとめテストなどを行いながら習熟状況を定期的にチェックし、しっかりと定着させます。そして、3年生では、本コース独自のテキストを使って、入試問題を通じた演習を中心に実践力を高めていきます。

--医学部受験が難関とされる理由として、受験スケジュールが他学部に比べて非常にタイトであることや、教科の勉強以外にも準備することが多い点があげられます。今、先生方からお話があったように、新コースのカリキュラムには、こうした医学部受験特有の事情に対して十分な対策が施されていますね。

細谷氏:おっしゃる通り、医学部の入試は、推薦入試から受ける場合、早いと3年生の9月からスタートします。推薦入試でも学力試験が必須のケースがほとんどですので、3年生の2学期末に全学習範囲が終わるペースではとても間に合いません。さらに私立大学の一般入試は共通テストが終わった直後から続々と始まりますので、年が明けてからの勉強時間は確保しづらい状況です。

また、医学部はすべての大学で面接は必須ですし、出願時の志望理由書や、面接と合わせて小論文を課す大学も多いです。このように、医学部受験は他学部に比べてスケジュールが前倒しで、かつ独自に対応しなければいけないことが非常に多く、特に現役生には負荷が多いのが実情です。

この点で、星野高校の医専コースは2年生までに全範囲を終え、たとえば数学であれば2年生修了時点で共通テストで7割の得点を目標に掲げています。今年、全国の医学部合格者の平均点が約86%なので、これは相当高い目標です。数学を2年生までに仕上げ、3年生で理科に重点を置けるため、現役合格を目指すには理想的な形です。高校入学からスタートして医学部の入試スケジュールに間に合うようなカリキュラムになっているのは、全国唯一なのではないでしょうか。

科目間の連動を意識し、タイパ良く学ぶ

--本来3年間で学ぶ内容を2年間で集中的に行うには、生徒への負担が大きいのではないかと思うのですが、どのように工夫していくのでしょうか。

杉山氏:新コースのカリキュラムでは、教科間の連動をもっとも意識しています。

数学は理科の問題を解く際の道具として不可欠ですが、たとえばベクトルを知らないまま物理で力学を学んだり、対数関数を知らないまま化学でpHの計算を行ったりしても、生徒の理解は定着しません。ですから、理科と数学のカリキュラムをきちんと連動させ、両方の理解が深まるような、もっともタイパの良いカリキュラム編成を行っています。

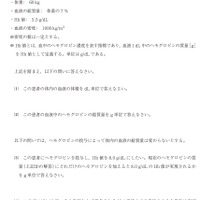

長束氏:実際に入試問題でも、科目横断的な視点を求められることが少なくありません。こちらは2024年の産業医科大学の数学ですが、生物がテーマの問題です。

こうした科目横断の学びは学問的な面白さを感じられる一方で、一般的な医学部受験生にとっては対策しづらいものです。

細谷氏:新コースは、理科・数学のみならず、英語も国語も含めて、全科目の先生方が横断的に議論を重ねて組み立てています。英語の単語からリーディングやリスニング、国語の文章などでも医療系のテーマを扱ったり、探究の時間から修学旅行まで、学校生活のさまざまな場面で医療との接点を用意したり、3年間を通して生徒の問題意識やモチベーションをも高めていこうとしているところが秀逸だと思いますね。

埼玉医と連携した探究活動も

--貴校では以前から探究活動に力を入れていますが、新コースでは、具体的にどのような取組みを行う予定でしょうか。

長束氏:地元である埼玉医科大学(以下、埼玉医大)と連携し、医学部の先生方にも入っていただいて、新コースの生徒たちが直接お話を伺える体制を進めているところです。本校はすでに埼玉医大から指定校推薦枠で4名、地域枠で4名の入学枠をいただいているのですが、今後は、医学倫理や医学史、地域医療の問題など探究活動でも連携し、医療研究に取り組んでいければと思っています。

酒井氏:加えて、新潟県医師会にも力添えをいただき、地域医療で先進的な活動を進めている新潟県の取組みを学んだり、チーム医療の重要な一員である心理士の講演を聞いたり、いろいろな機会の調整を進めているところです。入試を突破するためにひたすら机に向かうだけではなく、医療を取り巻くさまざまな課題について学ぶ機会を積極的に提供していきたいと考えています。

医学部現役合格、実現のカギは…

--3年間で医学部に現役合格をするには、何が実現のカギになりますか。

杉山氏:タイパの良い学習と人間力の育成の両輪ではないでしょうか。

先ほどもお話ししたように、医学部受験には教科の勉強以外にもいろんな準備が必要です。その点、新コースでは、高校3年間ですべてがカバーできるようにデザインされており、特に勉強に関しては、最高のタイパで進められる非常によく練られた合理的なカリキュラムです。

一方で、大学側としては、勉強しかやってこなかった人を求めているわけではありません。ですから、新コースには、勉強を効率的にタイパ良く進めていく分、「“人”としての医師を育てる」、「多様な他者に寄り添う」といった視点から、部活や探究活動、ボランティアなどの時間を通じて、医師となった後にも求められる人間力を十分に育成していきたいですね。

酒井氏:学校説明会でも「勉強だけではなく、部活もできますか」という質問が出ます。星野学園の教育が目指すのは、「全人教育」です。

医学部合格がゴールではなく、部活動に打ち込んだり、地域や社会の課題に取り組んだりしながら、人としていろいろなことを経験し、複眼的な視点や好奇心を養成していく。そうやって、人間性豊かな医師を育てることを目指しているのです。

医学部現役合格は多くの患者を救う

--まさに医学部が求めている学生像に重なると思います。では最後に、医専コースを志望する受験生や中学生にメッセージをお願いします。

長束氏:医師になって社会に貢献したいという気持ちがあれば、ぜひ受験していただきたいです。受験に必要な学習については今日お話しした通り万全のカリキュラムでサポートしていきますので、医師になりたいという強い思いと夢をもって入学してきてください。

杉山氏:3年間の中で苦しいときもあると思いますが、自分のためだけだと気持ちが折れてしまいがちなところを、自分を待っている将来の患者さんのためにと思えば奮起できると思います。そのような志をもった人を私たちは全力でサポートします。

酒井氏:人口10万人当たりの医師数が1人増えると、1年間で100人超の人が救える計算になります。現役合格で1年でも早く医師になって、1人でも多くの患者さんを救ってもらえたらと思います。

--ありがとうございました。

日本の地域医療の未来を考えたとき、今回のような「地元の高校による地域で働く医師を育てるコース」は非常に画期的な取組みだろう。子供が地元のために医師として働きたいという夢を描いたとき、それが高校3年間で実現できる環境が各地にできれば、日本の地域医療も救われ、Win-Winなのではないか。地域の医師不足と医師志望の中学生をサポートする星野高等学校の取組みは、今後ますます注目を集めていくに違いない。

【2026年春開設】星野高等学校「医専コース」詳細はこちら星野高等学校では、2026年春「グローバルフロンティアコース」と「医専コース」の2コースを開講する。「グローバルフロンティアコース」については下記の記事をご参照のこと。