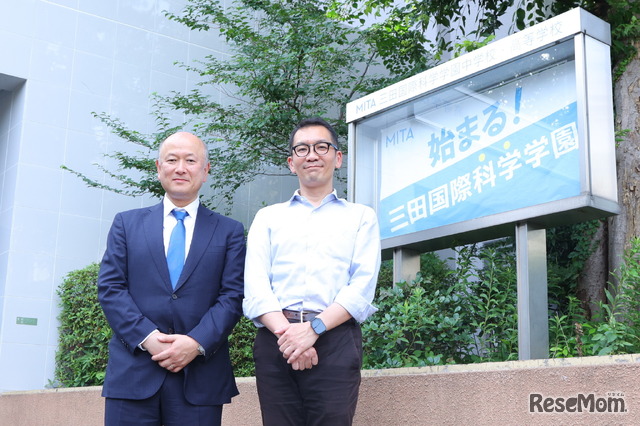

2015年の共学化を機に「三田国際学園」としてスタートした同校は、2025年「三田国際科学学園」へと校名を改めた。なぜいま、「科学」を看板に掲げたのか。その背景と真意、学びのかたちについて、三田国際科学学園中学校校長の原田啓志先生、同学園 教頭・MST部長の辻敏之先生に話を聞いた。

【インタビュイー】

原田啓志先生:三田国際科学学園中学校 校長

辻敏之先生:同学園 教頭、MST(メディカルサイエンステクノロジークラス・コース)部長

10年の歩みを経て、「科学」を冠する意味

--2015年に共学化し、「三田国際学園」として歩んでこられました。この10年間で、どのような収穫がありましたか。

原田先生:私たちはこれまで、「発想力を発揮し、社会で活躍できる人」を育てることを目指してきました。ちょうど今年度、2015年に中学に入学した第1期生たちが大学を卒業し、社会に羽ばたいていったわけですが、この卒業生たちが主体的に人生を切り拓いている姿を見ると、これこそが大きな収穫だと感じています。

そしてもう1つは、保護者の皆さまとの信頼関係です。PTAに加えて、「お世話になった学校に恩返しがしたい」とのことで卒業生の保護者の方による後援会なども生まれ、本校の教育へさらなる期待を寄せてくださっています。在校生および卒業生、そして保護者の皆さまの満足度も、貴重な収穫だと考えています。

--2025年4月に校名を「三田国際科学学園」に改称されました。インターナショナルやサイエンスを大きな柱に教育を展開されてきた御校が、この度の校名変更に込めた思いをお聞かせください。

辻先生:ご存知のとおり、本校は、10年前に「三田国際学園」としてスタートした時点から、グローバルをベースにサイエンスにも力を入れてきました。それゆえ、今回の校名変更は、「これから科学分野を強化する」というキックオフの意味合いとは異なります。10年を経て、卒業生たちが社会で活躍するようになり、保護者の皆さまからもご評価いただいたことで、名実ともに「科学」を看板に掲げられると判断し、胸を張って「三田国際科学学園」と名乗ることにいたしました。

AIなどの発展で社会が急激に変化し、科学や数学のリテラシーがますます求められる時代、まさにその社会的潮流とも合致したタイミングだと感じています。今後も、「国際」と「科学」を学びの主軸とする学園として、常に進化し続けたいと思っています。

原田先生:辻が申し上げたとおり、今回の校名変更は、「本当の成長」のある教育をしてきたという実績証明であり、今後も尽力していくという意思を示す、未来への宣言だと考えています。

「問い」から始まる、サイエンスリテラシー

--実際の教育内容で、特に印象的な中学1年生の「サイエンスリテラシー」の授業についてお聞かせください。

辻先生:本校の生徒はクラスに関係なく、中1で週1回「サイエンスリテラシー」の授業を受けます。この授業ではまず、「問いを立てる」ことから始まります。問いに対して仮説を立て、検証方法を考え、実際に検証してみる。そこからまた新たな問いが生まれ、深まり、広がっていきます。このプロセスを私たちは「科学的アプローチサイクル」と呼び、1年間かけて何度も経験することで、身に付けていきます。 「サイエンスリテラシー」の授業では教科書は使いません。サイエンスリテラシーは理科という教科に限らず、本校での学びすべてにおいて必要な教養なのです。

授業では「そもそも問いとは何か?」を考えるところから学びを始めます。たとえば「今朝起きてから、今この瞬間までに『不思議だな』と思ったことはある?」と問いかけても、多くの生徒は「特にありません」と答えます。それは、私たちは成長とともに「不思議に思わない訓練」を無意識に積んできているからです。生まれたての赤ちゃんのように、見るものすべてが新鮮で、その都度疑問を感じていたら、到底疲れてしまいます。「不思議に思わない」ことは、人間が成長するうえである意味必要な能力なのですが、本校では、まずはそのフィルターを1度オフにして、「なぜだろう?」と意識的に疑問をもつトレーニングをし直すのです。

これがサイエンスリテラシーの第一歩となります。 「不思議だな」という小さな気付きを言語化することで、それは他者と共有できる「問い」となります。多くの生徒は、最初は教科書に載っているような問いあるいは、「正解のある問い」を探そうとします。しかし、私たちが求めているのは、それではありません。むしろ、そうしたネタが切れたころにこそ、本当に面白い問いが出てくることが多いのです。たとえば、「ディズニーのキャラクターは、なぜ可愛いのか?」という問いを立てた生徒がいました。自分の趣味の延長で浮かんだ問いでしたが、最終的に、顔のパーツが下部に集中している「赤ちゃん顔」を可愛いと感じやすい、人間の心理学的な特性まで導き出せたのです。 このように、自分自身の生活や好きなことに根差した「気付き」をもとに問いを立て、そこから世界を広げていくこと。これが、本校の学びの起点になっています。

原田先生:本校では学びの構造を、「A=知識」「B=発展」「C=思考」という三層に分けて捉えています。従来の教育では、AからB、そしてCへと順に積み上げていく方法が一般的ですが、本校では、まず「C=思考」からスタートし、必要に応じて「A=知識」や「B=発展」に立ち返るという、逆の構造を採用しています。これからの時代、「A=知識」や「B=発展」は、AIに代替されていく可能性のある領域です。だからこそ、私たち人間にとっては「思考」や「発想」といったCの領域が大事になると考えています。 たとえば、ぼんやりと空を見上げているときに「なぜだろう?」と疑問が湧いたり、雑談の中からふと新しいアイデアが生まれたり、静寂の中で悟りを得たり。本校は、そうした人間の可能性に焦点をあて、チャレンジ精神や柔軟な発想に満ちた学びの環境づくりに注力しています。

--中学1年で「サイエンスリテラシー」を学んだ後、中学2年生から高校までの学びの流れを教えてください。

辻先生:中1で培った「問いを立てる力」をベースに、中2以降はゼミ形式の授業を行います。ゼミはクラスによって名称が異なり、ISC(インターナショナルサイエンスクラス)では「基礎ゼミナール」、MSTC(メディカルサイエンステクノロジークラス)では「基礎研究α」、IC(インターナショナルクラス)では「Academic Seminar」と呼ばれていますが、基本的な考え方は同じです。

現在、ゼミの数は30以上にのぼり、サイエンス系に加えて、人文科学、社会科学、自然科学、文学、メディアクリエイション、コピーライティングのほか、実践を含むボランティア活動など、多様なテーマが用意されています。テーマの基本は「好きなことを、好きなようにやる」ですが、実は、裏テーマは「うまくいかなくて悩む」という経験をさせることです。自分が好きなことにとことん取り組むことだけが目的ではなく、うまくいかなかったときに「なぜうまくいかなかったのか」、「『うまくいく』とはどのような状態なのか」というところまで、思考を深めることこそが重要だと考えています。

当初の仮説と結果が違うと「失敗した」と気を落とす生徒は多いですが、それは決して「失敗」ではないんです。「結果が望んだものではなかった=失敗」ではなくて、その事実を確認できたことは、むしろ大きな収穫=成功だと伝えます。教員も、一方的に正しい答えを教えるのではなく、「今、見えていることは何か」を生徒と一緒に問い直す姿勢を大事にしています。

中3になると、自分が取り組んできた活動履歴を成果物としてまとめます。高1・2年では、ISCで「リベラルアーツ」、MSTCで「基礎研究β」、ICで「DDP/AP」という、さらに発展したプログラムが用意されています。学年があがるにつれて、自分の内発的な問いから、他者や社会と結びついた問いへ広がる設計になっています。

多様な専門性をもつ教員が、伴奏者として生徒をサポート

--ゼミのテーマが多岐に渡るとのこと、指導体制はどのように整えられていますか。

辻先生:本校には博士号をもつ教員が6名おります。そうした教員に加え、専門性をもった外部のスペシャリストにご協力いただき、それぞれの専門性を活かしてゼミを設計しています。

私自身も工学の博士号をもっています。現在は個別のゼミは担当せず、統括の立場にありますが、生徒が私の専門分野外のテーマに興味をもった場合も、英語を含む関連分野の論文には必ず目を通し、生徒に方向性のアドバイスやヒントの提示ができるように用意をしています。生徒の学びの幅を広げていくことを第一に意識していますね。 今年度は本校1期生の卒業生が、新卒で理科教員として学校に戻ってきてくれたり、研究アシスタントをしている院生もいたりします。こうした卒業生の存在も本校の財産であり、在校生にとって憧れかつリアルなロールモデルになっています。

--校名変更に伴って、カリキュラムのアップデートなどは予定されていますか。

辻先生:先ほど申し上げましたとおり、外部のスペシャリストの方々のご協力もあって、現在、本校で展開している探究型の学びは、非常に充実してきており、これまでひとつひとつ積みあげてきたものが、ようやく安定してきたと感じています。これまでもアップデートを繰り返してきましたが、今後も、密度を増しながら規模を拡大していく形で成熟させていきたいと考えています。MSTCについては、これまでどおり、高校生対象の外部の研究大会などに参加しつつ、今後は「高校生」という枠にとらわれず、生徒たちが一研究者として、大人と対等な立場で学会発表などにもチャレンジしていける環境をつくっていきたいですね。

自分の人生を、自分で切り拓ける人に

--昨今の世界状況をみて、三田国際科学学園ではどのような生徒を育てようとお考えでしょうか。

原田先生:本校の大きな特徴は、入学後、生徒たちがどんどんポジティブになっていくことです。熾烈な中学受験において、各教科の勉強を極め、凝り固まってしまった頭をやわらかくすることで、自分の興味関心から生まれる「本質的な学び」に繋がり、自然と、のびのびと学びに向き合えるようになります。

本校には、大人であり校長である私も、とても敵わないような才能をもつ生徒たちが集まってきます。その才能を活かして、ぜひ前を向いて、自らの力で進んでほしいです。我々の責務は、そのような成長を支える環境を整えることです。呼吸をするかのように自然に学びを積み重ねていく6年間。本校の学びのプロセスの中で「自分の人生を自分で切り拓ける人」「前や上を見ながら力強く歩いていける人」に育ってほしいと心から願っていますし、毎年の卒業生の姿を見るに、実際にそのような成長を遂げてくれていると、確かな手応えがあります。

辻先生:「生徒にこうなってほしい」という明確なゴールはないのですが、「何かしたい」と思ったときに、それを実現しようと模索し、少し頑張って形にできるスキルとマインドセットを身に付けてもらえたらと思います。最終的には、どんな環境でも人生を楽しめるような人に育ってくれたら嬉しいですね。 研究においても、立派な成果を出すこと以上に、その過程を楽しめることが大切だと感じています。「楽しい」や「面白い」の種類は実に多様で、時間とともに変化し、深まっていきます。「友達と騒ぐ」、「本を読んで面白い」といった「与えられる面白さ」から、「問いを見つけた」、「言語化できた」、「その先を考えられるようになった」といった「自ら見出す面白さ」へと広がっていく。そうなれば、大抵のことが面白くなってきて、一見「不幸」と思われることの中にさえ、楽しさや学びを見出せるようになるはずです。そんな力をもった人間に育ってほしいと思っています。

原田先生:本校は、卒業生が社会に出たその先の20年、30年後の活躍を見据えて教育プログラムを組み立て、生徒と共に学びながら、本気で向き合っている学校です。未来の社会を見渡せば、地政学リスクや環境問題など、懸念材料は少なくありません。そうした時代にあっても、輝やきながら生き抜く力をもった人になってほしいというのが、私たちの願いです。お子さまに「未来を自分で切り拓ける力をつけてほしい」とお考えであれば、本校を選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。

辻先生:私たちは、生徒に何かを一方的に教え込むのではなく、学びの伴走者として寄り添う教育を大切にしています。その結果、多くの生徒が「自分の領域を広げることができる学校」だと感じてくれています。現代の中高生は、利便性、コスパ、タイパといった指標で生活することが多くなっています。しかし、それらはこれまでの社会生活の中で培った「主観」にすぎません。視野が広がれば、これまで「役に立たない」と思っていたことが、大きな価値をもつこともあります。 本当の「成長」とは、学力やスキルの習得だけでなく、趣味の開拓、価値観の醸成、そして世界観の広がりをも含むものです。この学園での学びを通して、生徒が自らの「広がり」を実感できる瞬間が1度でもあれば、それが何よりの成果だと感じています。

原田先生:今回の校名変更で「科学」が加わったことにより、もう1つの柱である「国際=グローバル」の学びも、より一層強化されていきます。我々の考える「サイエンスリテラシー」には、思考力や言語化能力も含まれます。グローバルとサイエンスは切り離せない関係にあり、本校ではこの2つを融合させた教育を展開しています。 卒業生の進路は、国内外を問わず実に多様で、それぞれが自らの関心に即した道を選んでいます。変化の激しい現代社会において、「10年後、20年後、自分はどう生きるか」を自ら考え、必要な情報を収集し、自分なりのモデルを築いていく力。それこそが本校が育てたい力であり、実際にその力が育まれていると実感しています。今後も、時代の変化に柔軟に対応しながら、進化を続ける学園でありたいと考えています。

三田国際科学学園の卒業生の進路は実に多彩で、国内外の難関大学への進学者も多い。しかし、先生方は「私たちにとって大学進学はゴールではないので、今回の記事では進学実績には触れなくても良いです」と口を揃えた。世間一般のものさしにとらわれず、生徒ひとりひとりの「好き」を応援し、人間的な成長に寄り添ってくれる大人たちがいる。そんな三田国際科学学園で学べる子供たちは、幸せに違いない。

「三田国際科学学園」について詳しくみる