メディックTOMAS主催「医学部個別受験相談会」が2025年7月27日、東京国際フォーラムにて開催された。医学部を目指す受験生、中高生をはじめ、その保護者を対象とする毎年恒例のイベントだ。

当日は開場前から受験生や中高生親子が長い入場列を作り、10時から15時までの開催時間中、来場者が絶えることはなかった。来場者数はのべ1,000人。大盛況の本イベントの概要をレポートする。

全国31大学が出展…パンフレットコーナーにも長蛇の列

メディックTOMASによる「医学部個別受験相談会」は、医学部進学を検討するすべての中高生・保護者・受験生のための大規模合同相談イベント。2022年から開催しており、2025年の今年は4回目の開催となる。今年の参加大学は、国公立8大学、私立23大学の計31大学。各大学のブースには、来場した中高生とその保護者が訪れ、パンフレットでは知ることのできない、大学ごとの詳細な特色や入試・奨学金の情報などを入試担当者に尋ね、情報収集に勤しむ姿があった。

またセミナー会場では、医学部受験を突破するにあたって必要な情報が提供される、2つの講演が行われた。

新課程初年度、2025年度入試を振り返る

まず、駿台予備学校・入試情報室長 城田高士氏による講演「2025年度入試結果&2026年度模試動向」の概要を紹介しよう。城田氏は冒頭、近年の受験環境について「大学全入時代」の背景となるデータを提示したうえで、「医学部入試は依然として難関ではあるが、保護者世代よりライバルは減っている」と述べた。

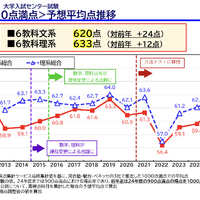

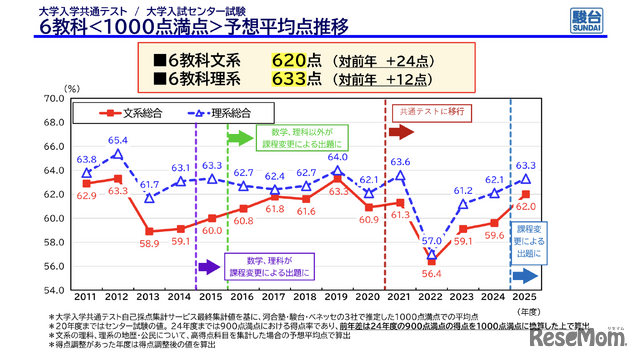

続いて2025年度の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)を振り返った。今年は新課程移行後初めての試験で、数学、地歴公民、情報では新旧両課程の問題が用意されるイレギュラーな年となった。国語では、複数の資料から答えを導く新傾向の問題が1問追加され、新たに加わった情報Iでは、城田氏は「平均得点率は69.3%と全科目中もっとも高く、かなり取り組みやすい出題だった」としたうえで、来年度については「少し難化する可能性もある」と予測した。

理系6教科受験者の予想平均点は1,000点満点中633点で、前年の換算値より約12点高く、3年連続で上昇。平均点が上がった年は、受験生が手応えを感じ、当初の志望大学を変更することなく、強気で出願する傾向が見られるが、今年は国公立大全体の志願者数がほぼ前年並みに留まったことから、城田氏は「2025年度は予想に反して安全志向が強かった」と述べた。

安全志向が強く、国公立大・私立大ともに医学部志願者は減少

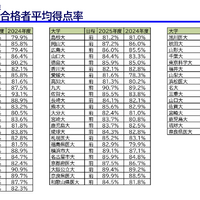

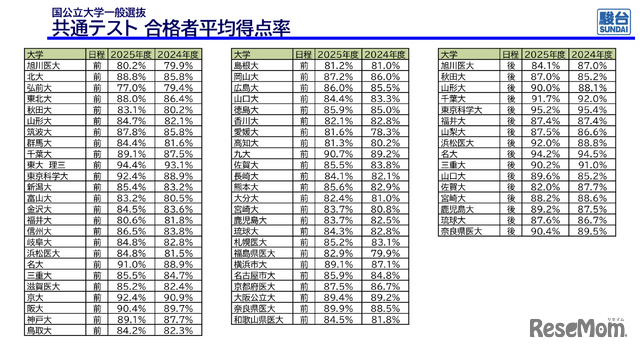

次に城田氏は、国公立大の医学部合格者平均得点率を紹介した。2025年度は多くの大学で合格者の平均得点率が前年より2~3ポイント上昇しているが、得点率が下がった大学も一部ある。たとえば弘前大は79.4%から77.0%に低下。弘前大では個別試験が総合問題から英語・数学の2科目に変更されたことから、「共通テストで思うような得点が取れなかった受験生が『出題が読みにくい総合問題よりも、2科目であれば挽回しやすいのでは』と判断し、駆け込んだのではないか」との見方を示した。

また、後期日程では16大学中7大学で平均得点率が低下し、志願者は前年対比94%と減少。この点について城田氏は、「後期日程は実施大学数が少なく、各大学の募集人員も10~20人とわずか。そのため、最初から『後期は厳しい』と判断して他学部に変更したり受験を諦めたりする受験生が多い」と言い、「結果的には最後まであきらめずに挑戦した人にはチャンスがあった」と分析。諦めずに受験することの重要性を強調した。

千葉大・東京科学大・名古屋大・慶應大…注目大学の志願状況を分析

大学別志願状況では、千葉大は前年対比指数77と大幅に志願者が減少した。また、東京科学大は非常に注目度が高く、大幅な志願者増加が予想されたが、前期日程志願者は5人増にとどまり、いずれも強気の出願ができなかった受験生が多かったことを示している。

名古屋大では2025年度より個別試験から国語が除外されたが、志願者は1名減で前年対比指数は100だった。医学部の個別試験に国語を課す大学は東大、京大、名古屋大の3大学しかなく、この変更により多くの受験生が集まるのではと予想されたものの、城田氏によると、旧帝大ということもあり、国語除外程度ではチャレンジできなかった受験生が多かったようだ。

エリア別にみると、東日本地区に比べ、関西地区を含む西日本地区では強気の出願傾向が見られた。この地域差は2026年度の動向を予測するうえでも重要な要素となると城田氏は指摘した。

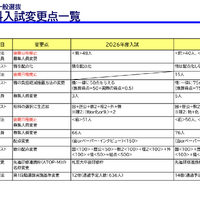

私立大医学部では、入試制度の変更が志願者数に直接影響する傾向が見られた。志願者が大幅に減少した国際医療福祉大について、城田氏は「数学の配点が150点から200点に変更され、数学が苦手で同大を頼みにしていた受験生が敬遠したため」と分析。一方、獨協医科大の後期で志願者が増加したのは、一次試験が東京でも実施されるようになり、首都圏受験生にとって受験しやすくなったことが要因だとした。

慶應義塾大は一次試験日が2月19日から2月9日に変更となり、10日間も前倒しされた。昨年までは国公立大前期日程(2月25日)の直前だったため、国公立大志望者にとって受験しづらい日程だった。日程前倒しにより国公立大からの併願が増えると予想されたものの、私立大専願の受験生は国公立大志望者の併願増加を懸念し、結果として慶應を敬遠する動きが見られた。

第1回駿台全国模試結果からみる「2026年度の志望動向」

続いて城田氏は、2025年6月実施の第1回駿台全国模試のデータを紹介しながら、来年度医学部入試の最新志望動向を解説した。国公立大医学部志望者は前年対比99%、私立大医学部志望者も前年対比100%とほぼ同数となっており、城田氏は「コロナ禍で医学部・医療系学部の人気が上昇していた傾向は落ち着きを見せている。来年度もライバルが増える状況にはない」と予測する。

大学別にみると、関東圏では群馬大の志望者が2年連続で増加している。実際の入試においても2年連続で志願者が増加しており、関東圏の受験生が集まっている傾向が見られる。一方、千葉大や東大といった超難関大の志望者は模試においても減少傾向で、東京科学大も依然として注目度は高いものの、さほど増加していない。

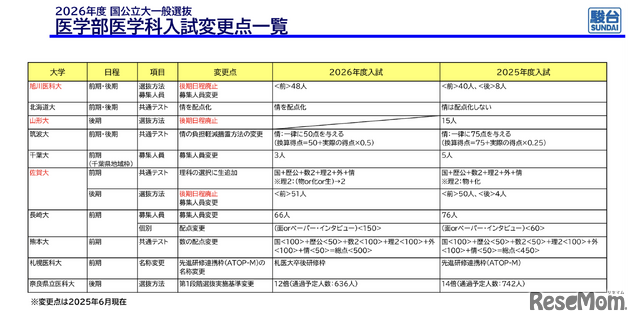

2026年度からは旭川医科大、山形大、佐賀大の3大学も後期日程を廃止し、後期日程の実施大学は13大学に減少。「東北地区では秋田大のみとなるため、東北地区受験生の集中が予想される。また、九州地区では佐賀大の後期廃止により、福岡や佐賀からアクセスの良い鹿児島大の志望者集中が考えられる。一部は山口大に流れる可能性もある」と城田氏は推測した。

2026年度の動向について、城田氏は「2025年度の共通テストが新課程初年度ということで易しめの出題だった分、2026年度は難化し、平均点が下がる可能性が大きい。受験生心理として2026年度も安全志向が働く可能性が高い」と予想。また、後期日程を実施する大学が減少し、後期がさらに狭き門となることから「周囲が安全志向で弱気になることを逆手にとり、後期まで粘り強く挑戦してほしい」と呼びかけた。

「学力は最後まで伸びる」現役生への応援メッセージ

最後に城田氏は、「現役生は夏までは浪人生との学力差が埋めづらく、模試の偏差値や判定も低く出がち。そのため、早い段階で国公立大や難関大を断念したり、現役での受験を諦めて2年計画に切り替えたりする現役生が毎年いるが、それは時期尚早」と警鐘を鳴らした。「夏の頑張りは秋以降に反映されるケースが多く、学力は入試当日まで伸び続ける。最後まで諦めずチャレンジすれば、合格の可能性は残る」と、受験生に初志貫徹を促すエールを送り、講演を締めくくった。

入試の傾向をふまえた2026年度医学部入試対策

続いて、メディックTOMAS校長の萩原一裕氏による講演「2025年度入試の傾向をふまえた対策法」の概要を紹介する。萩原氏は冒頭、「医学部は基礎学力を重視する学部。合格した先輩たちも皆口を揃えて『みんなができることを、確実にやりきることが大切』と話す」と述べ、「医学部合格のカギは基礎固めにある」と強調した。

とりわけ萩原氏が強調したのは、共通テストの重要性だ。とくに地方の国公立大医学部では共通テストの配点比率が高く、共通テストを制することがマストと言っても過言ではないと言う。近年の共通テストの傾向として、問題文の長文化や設定の複雑化が進んでおり、「知識や技能の活用に加え、思考力・読解力・判断力が問われる」と分析。加えて「社会の受験科目は自分の特性を踏まえて選ぶことが重要。1日目の社会で順調にスタートし、最後の情報Iでうまく締めくくる戦略を立てる必要がある」とアドバイスした。

その後、萩原氏は共通テストの各教科および主要な大学について、出題の傾向と対策を詳しく解説した。以下にその概要をまとめる。

2025年度共通テスト各科目の傾向分析

英語:2025年度入試から、大問数が6題から8題へと増加。設問形式や配点にも変更があった。リーディングはすべて書き下ろし文で構成されており、長文中心のため速読力と語彙力が不可欠となる。リスニングでは、放送1回の問題が6割に増加。加えて、非ネイティブ話者による英語も出題されており、聞き取りのトレーニングがより重要になっている。

国語:2025年度より、現代文に複数の資料を読み解く新形式の問題が1題追加され、配点も増加し110点となった。漢文・古文も一定の得点源であり、基礎知識の徹底と漢詩対策は引き続き欠かせない。

数学IA:全体的に問題文の分量が多く、読解力が問われる。新課程に対応した「外れ値」「仮説検定」「期待値」といったデータ分析の内容がすべて出題された。また、空間図形の問題が初めて登場するなど、幅広い出題が特徴的。

数学IIB:新課程で新たに導入された「統計的な推測」「仮説検定」が出題されており、日常的な事象を題材とした問題が目立つ。とくに第2問では会話形式で出題される傾向があり、共通テスト特有の設問構成に注意が必要。統計の問題は比較的易しいため、統計を選択できる準備をしておくと有利。

理科:「物理は有利」とされがちだが、近年は思考力や読解力を問う出題が増え、単なる公式暗記では通用しにくくなっている。時間制限の厳しさもあり、対応力が問われる科目。特に中堅~下位の私立大医学部では、生物選択の合格者が増加傾向にあることからも、自分に合った科目選択が重要。

社会:資料、図表、地図などがふんだんに用いられ、探究活動を想定した会話形式の設問も多くみられる。英数理で高得点を狙うのが難しくなっている今、社会での失点を防ぐことが非常に重要。自分に合った科目を選び、確実に得点する戦略が求められる。

情報I:学習指導要領で定められた4領域のうち、「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」の2領域から約9割が出題された。共通テストの最終科目にあたるため、疲労や集中力の低下によるマークミスに注意が必要。

続いて萩原氏は「入試問題そのものが、その大学が求める学生像を反映している」としたうえで、主要な大学の出題傾向について解説を行った。以下では、出題に特色のある大学の一例を紹介する。

「難問・奇問」の東京科学大学

東京科学大の英語(90分/大問1題)は、超長文であることで有名。2025年度の出題テーマは「培養肉が人間の健康や地球環境に与える影響」で、約1,850語という超長文だった。長文に慣れておくこと、医療・科学系テーマの英文に触れておくことや、400字論述対策が有効。数学(90分/大問3題)も難易度が非常に高く、受験生からは「東工大時代よりも難度が上がっている」という声もあった。理科(120分/2科目) は問題数と計算過程が多く、時間が足りない傾向がある。2025年度の物理の構成は、1.力学・熱力学、2.原子・磁気分野。化学は、近年話題のPFAS(有機フッ素化合物)をテーマに出題。例年、話題性の高い問題が出題されることが多い。生物は、前年度より大問が1題減り、設問が45題から37題に減少。それに伴い易化の印象。

「堅実な良問」の横浜市立大学

横浜市立大は、2022年度より英語(90分/大問3題)の配点が200点から300点へ引き上げられた 。2025年度は、大問1が「狩猟採集社会におけるジェンダーの有無」、大問2が「自動車関連の新税導入に対する賛否」、大問3が「脳が物理的現実や社会的現実を絵と読み替える力」。いずれもかなり練られた良問という印象。例年、設問構成は似ており、過去問演習が有効。例年通り、自由英作文が1題出題されており対策が必須。

数学(120分/大問4題)も全体として堅実な出題で、出題分野や形式はここ数年の傾向を踏襲している。特に平面の方程式が2年連続で出題されており、分野として意識しておきたい。東京科学大のような難問・奇問の出題はないが、計算ミスや設問の読み違いは致命的となる。理科(120分/2科目)も 、2022年度より配点が400点から600点へと引き上げられた。物理はやや難しく、典型問題をなぞるだけの学習では対応できない。化学もやや難しく、2025年度は理論化学2題、有機化学1題から出題。生物は50~150字の論述問題が複数出題。計算力が試される問題が多かった。

「高校履修範囲を超える難度の英・理」の東京慈恵会医科大学

東京慈恵会医科大の2025年度の英語(60分/大問3題)は、医学・生命倫理等をテーマに練り込まれた問題で、非常に難易度が高かった。合格者の正答率は約55%程度と見られ、大問1に時間をかけすぎた受験生が多かったのではないか。時間配分がカギとなる。数学(90分/大問4題)の大問構成はここ6年間変わっておらず、1.確率 2.数列・微積分 3.論証 4.図形。得意な受験生は60点以上を目指し、苦手な受験生は40点台前半をしっかり取ってほしい。理科(120分/2科目)は、物理(大問2題)は、高校物理の範囲をやや超えた内容で、物理学科で扱うような難易度の高さ。化学(大問3題)は、論述問題はなく、計算問題も出る。生物は、記述問題が多い。

「スピードと正確性がカギ」の日本医科大学

日本医科大は、英語(90分/大問3題)において、毎年2,000語レベルの超長文が出題される。2025年度は「なぜ私は75歳での死を望むのか」をテーマとした長文読解問題、意見文作成、発音・アクセント・語義。5年連続でこの構成なので、ほぼ固定されたと考えて良いだろう。数学(90分/大問4題)は、数IIIからの出題が中心で、前年度よりも難易度はやや穏やかになったとはいえ、手強い。部分点を積み重ね、55~65%を取る意識で。「煩雑な計算に振り落とされると、時間と点数の両方を失う」ため、日ごろから正確かつスピーディな計算力を鍛えておくことが不可欠。

理科(120分/2科目)は得点しやすい。物理は標準的な問題を短時間で確実に正答を出す力をつける。化学はすべての単元の標準問題の解答スピードを向上させておく。生物は、細胞、代謝、甲状腺、遺伝子といった頻出分野に加え、近年は進化や生態系といった単元の出題も増えてきている。

「医学的な専門性の高い英語」が合否を決める順天堂大学

順天堂大では、英語(90分/大問5題)において毎回インタビュー記事の出題がある。2025年度のテーマは神経科学博士へのインタビュー。すべての大問で医学部らしい専門性の高いテーマが取り上げられる。大問5は200語レベルの英作文で、ここで合否が決まると言っても過言ではない。数学(90分/大問3題)は、基本・標準問題が8~9割を占める。マークシート形式が2題、記述形式が1題。2025年度は丁寧な誘導が多かったことから易化。正答率75%を目指したいところ。前年度なかった空間図形の出題が復活。大問3も従来の証明問題に戻った。また、和の計算は前年度に引き続き、2025年度も4問出題された。

理科(120分/2科目)は、すべての科目において押さえるべき問題を制限時間内に取り切ることが重要。物理は昨年度に続き標準的。化学は前年度より押さえるべき問題の見極めが難しかった。生物も教科書レベルを隅から隅までしっかりやることが必要。他の科目同様、処理能力が問われている。

医学部合格のカギは「みんなができることを確実に」

最後に萩原氏は受験勉強の進め方として、「夏休みまでに『超基礎』と『基礎』を固め、苦手を潰し、9月以降の応用力・実践力に入っていくことが理想」とアドバイスした。「一部の難問・奇問の出題こそあれ、どの大学も基盤となるのは基本・標準問題。苦手分野をなくし、基本・標準問題を落とすことなく得点できれば、合格にグッと近づくことができる」と重ねて強調した。

会場の一角では、医学部合格に高い実績をあげているメディックTOMASが個別相談ブースを展開。集団予備校に通いながら苦手教科の補強をするためのコツ、夏以降の効率的な学習法など、スタッフに熱心に相談する親子の姿が絶えなかった。メディックTOMASでは秋以降も「医学部受験ガイダンス」を開催している。各大学の出題分析の解説、OB・OGを招いての体験談、直前期の学習法についてのアドバイスなど、受験生にとって知りたいテーマが盛りだくさん。ぜひ参加してほしい。

メディックTOMAS「医学部入試ガイダンス」の詳細・申込みはこちら

情報戦と言われる医学部受験を勝ち抜くために集まった、参加者の真剣な眼差しが印象的だった本イベント。医師を目指す中学生・高校生は、本イベントで得たアドバイスとエールを胸に、最後まで諦めずに頑張ってほしい。