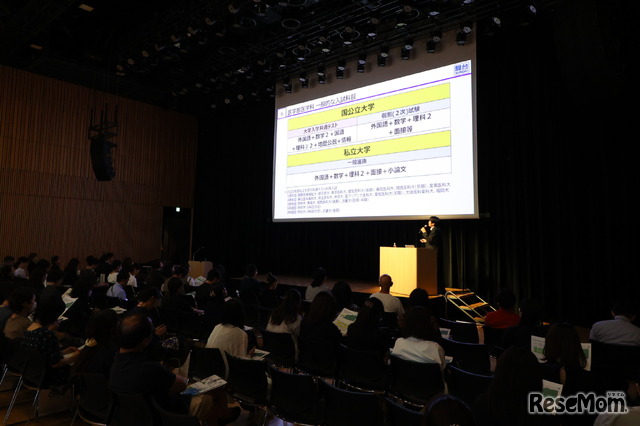

2025年9月27日、東京・神田明神ホールで「プレジデントFamily祭2025 医学部進学編」が開催された。

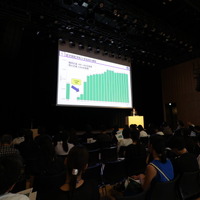

医学部に進学するために必要なことを1日で紹介するという本イベントには、日本一の医学部合格実績を誇る駿台予備学校の医学部専門校舎・市谷校舎の校舎責任者・重藤賢次氏も登壇。講演に参加した100人以上の保護者を前に、重藤氏は基礎知識からさまざまなデータの活用法まで、医学部入試に関する最新情報をグラフや図を豊富に用いてわかりやすく伝えた。

絶対に知っておくべき、医学部受験の基礎知識

まず重藤氏は、大学の数、定員数、入試科目、スケジュールの4つの点から、医学部入試に欠かせない基礎知識を教示した。

医学部医学科のある大学の数

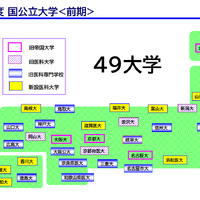

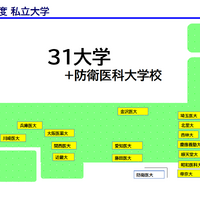

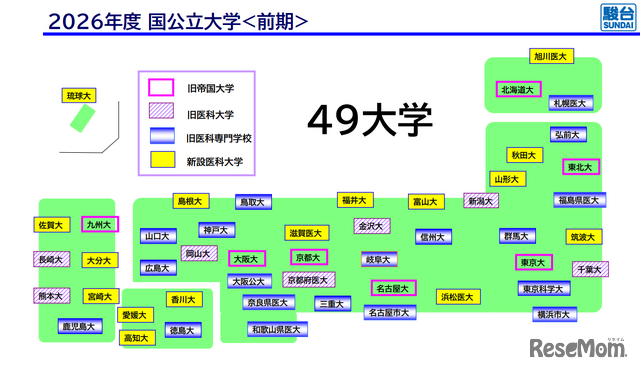

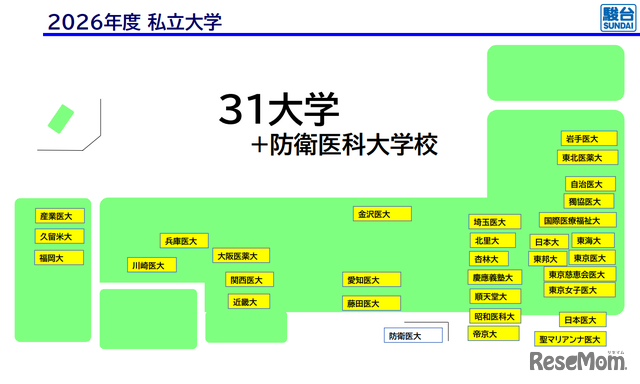

重藤氏は、「医学部医学科のある大学は全国で82校。国公立大学50校、私立大学31校に加えて防衛医科大学校がある」としたうえで、2つの留意点を示した。

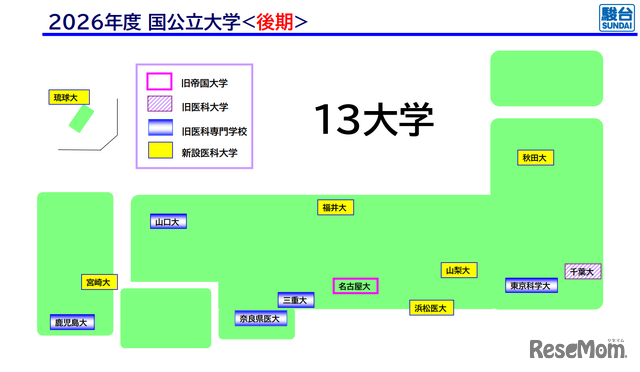

1つ目は、国公立大学で後期試験を行う大学が減少しているという点だ。2026年は前期試験での実施が49校、後期試験での実施が13校。後期試験しか実施しない山梨大学のようなケースは稀で、後期試験のチャンスは年々少なくなっているという。

2つ目は、同じ国公立医学部医学科でも、旧帝大は研究重視だが、新設医科は地域格差解消を目的とするなど、大学によって設立目的が違うという点だ。

「設立目的は、大学がどのような学生を受け入れたいかを示すアドミッションポリシーに直結する。これは志望理由や面接での受け答えに大きく関わるため、出願の際には各大学の歴史をしっかりと確認してほしい」と重藤氏は語った。

医学部医学科の定員

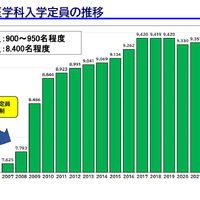

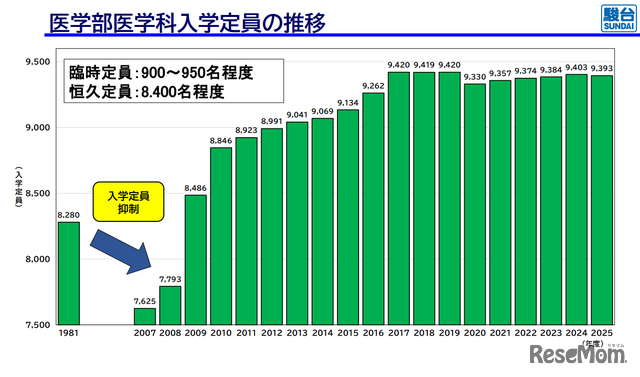

次は、医学部医学科入学定員の推移だ。医学部医学科の入学定員は、2025年度は9393人。10年前に比べて200人以上、約20年前の2007年に比べて1,700人以上増加している。とはいえ、1大学あたりの定員は100名ほどで、国公立大学は前期後期それぞれ1校しか受験できないため、人気の医学部に合格するのはかなりの狭き門となっている。

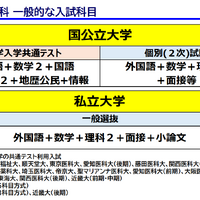

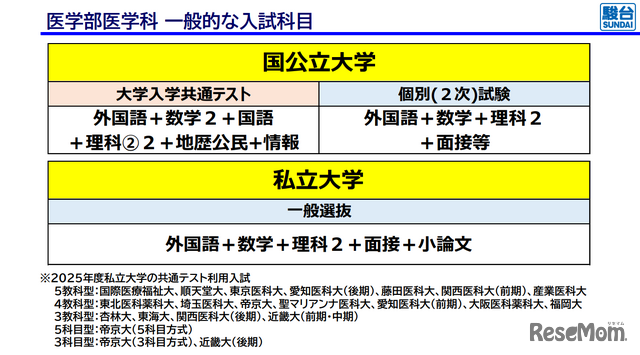

医学部医学科の入試科目

入試科目についても知っておくべきことがある。それは、他学部と比べて明らかに受験生の負担が大きく、対策に充てるべき時間が自ずと増えてしまうことだ。国公立大学では、大学入学共通テストで英語・数学2科目・国語・理科2科目・地歴公民・情報の6教科8科目が基本。さらに個別試験では英語・数学・理科2科目(東大・京大では国語も必須)に加えて面接が行われ、小論文を課すところもある。私立大学の個別試験も同様で、出願時には志望理由書を求められるケースも多い。重藤氏は、「早めに取り組まなければ合格点を取りづらい」と釘を刺す。

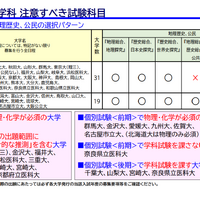

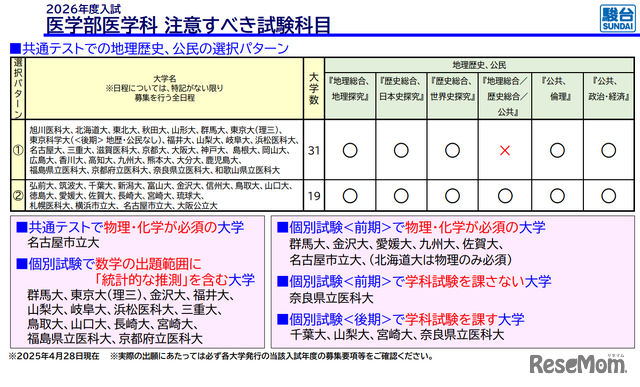

また、「医学部受験の試験科目では注意すべき点が2つある」と重藤氏。

1つ目は、選択科目によっては受験できなくなる大学があるということだ。

たとえば、医学部入学後には欠かせない生物だが、共通テストでは名古屋市立大が、個別試験ではそれに加えて群馬大、金沢大、愛媛大、九州大、佐賀大で物理・化学が必須とされ、生物選択者は受験できない。また、共通テストでも、地理歴史・公民科目で「地理総合/歴史総合/公共」を選択できない大学が31校もあるという。

2つ目は、大学によって各科目の配点が異なる点だ。たとえば共通テストでは、国語の配点が小さい新潟大は、国語が苦手、あるいは伸び悩んだ受験生には有力な選択肢となる。また、英語の配点が大きい横浜市立大や順天堂大(共通テスト利用)などは英語の配点が大きく、得意科目をどう活かすかも合格に近づくための重要なポイントだ。

ただし、重藤氏は「医学部入試の肝となるのは、英語、数学、理科2科目。どこの大学を受験するにせよ、ここを重点的に頑張ってほしい」と発破をかけた。

スケジュール

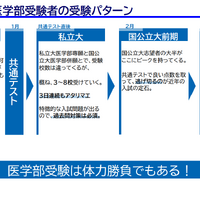

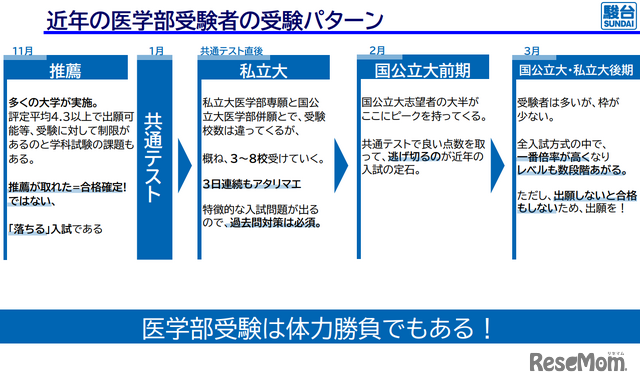

入試までのスケジュールも他学部とは異なるため、注意が必要だ。

一般選抜では、共通テスト直後から私立大の入試が続々と始まる。体力や受験料の経済的負担が許せば連日受験は可能だが、「概ね3~8校受けることが多い」と重藤氏は言う。

一方、国公立大は他の学部と同様、1月の共通テストを受けた後に前期日程で1校、後期日程で1校ずつしか出願できない。先にも述べたように、国公立後期は募集人数が大幅に縮小しているため、重藤氏によると「共通テストで良い点をとって、国公立前期で逃げ切る」のが近年の入試の定石だそうだ。

さらに近年は、医学部入試でも学校推薦型選抜や総合型選抜、いわゆる「推薦入試」が増えている。入学定員のうち、国公立大前期が約3,550名、後期が約300名、私立大学の一般が約3,170名(共通テスト利用約300名、後期約170名を含む)に対し、推薦入試の枠はすでに約2,200名もあるというから驚きだ。

ただし、医学部入試の場合、推薦が取れたからといって合格確定ではない。重藤氏は、「医学部の推薦枠は既卒生が出願できるところもあり、競争のある『不合格もあり得る』入試。メインは一般入試であることを意識し、推薦入試に全振りはせず、あくまでチャンスの1つとして活用すべき」と述べるとともに、「今の医学部受験は気力・体力ともに必要な長丁場。共通テストもセンター試験よりページ数が科目によっては2倍にも膨らみ、文章を読み込んで解く、読解力・思考力・発想力が求められる。親世代は自身の過去の経験だけに頼らず、最新の入試情報をアップデートする必要がある」と訴えた。

医学部入試のデータ、どう読み解く?

基礎知識に続き、重藤氏は医学部入試に関するデータをどう読み解くかについて解説をした。

国公立大学、特に医学部医学科は学費の圧倒的な安さから、少子化にもかかわらず依然として人気が高いが、気を付けたいのは「隔年現象」だ。

「国公立大学医学部医学科の出願推移に見られる顕著な傾向として、前の年の倍率が高ければ翌年は下がり、低ければ上がるという隔年現象が起こりやすいことが挙げられる。受験生は模試や共通テスト後の出願状況をよく見ているからだが、一方で多くがそうしたデータに頼るあまり、逆に倍率が連続して高くなることもあり、注意が必要だ」と重藤氏は言う。

対して、私立大学での注意点は「1次試験の日程」だ。同じ日程に入試を行う大学が多ければ受験生は分散するが、少なければ集中する。この入試日程は毎年異なるが、2026年は前年に比べて2月に入試を実施する大学が増え、特に2月1から4日にかけては複数の大学1次試験の日程が重なっている。重藤氏は「私立大学の受験日程を組む際には、前年のスケジュールと見比べたうえで、倍率の見通しを立てることが大切」と指南した。

医学部合格ラインの見定め方

ついで重藤氏が言及したのは、医学部合格ラインの見定め方だ。

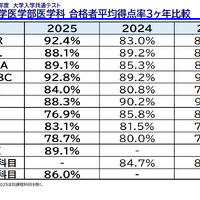

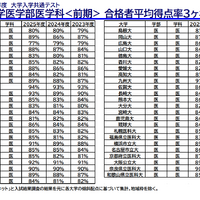

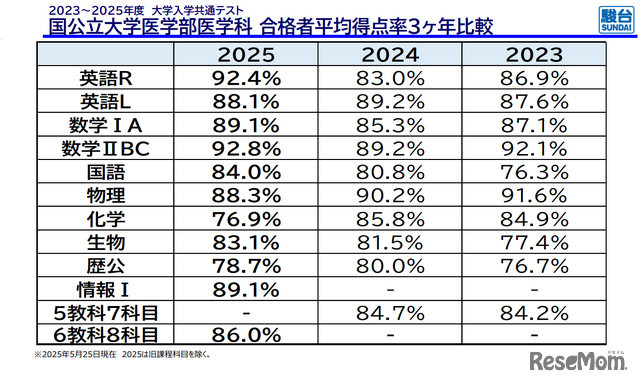

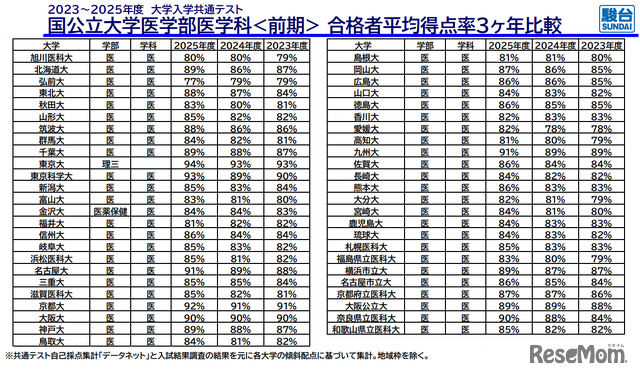

国公立大医学部医学科の合格者における共通テストの平均得点率を直近3か年で比較すると、全教科で2025年は86%、ここ数年は84%台だという。センター試験時代は9割が医学部の合格ラインだとされていたが、今はそこまで高くはない。2026年度は、新課程初年度となった2025年度の易化の反動で難化することも考えられる。

さらに解像度を上げて大学別に見ていくと、8割を下回るところもあれば、旧帝大や東京科学大、横浜市立大など首都圏にある大学では依然として9割が必要となるなど、同じ国公立大でも幅があることもわかる。

また、倍率の高さに惑わされないことも大事なポイントだと重藤氏は言う。たとえば弘前大学は、2025年度の倍率が9.2倍で、前年度の2.9倍より大幅に上がったが、合格者の共通テスト平均得点率は77%と、前年度の79%を下回っており、倍率と合格者平均得点率は必ずしも連動しないことがわかる。

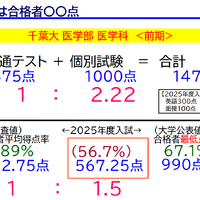

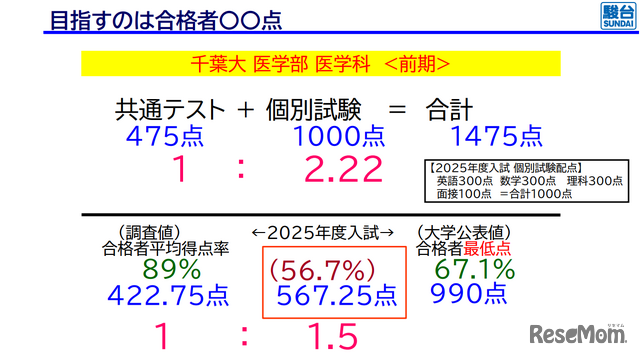

ここでもっとも気をつけたいのは、大学によって、共通テストと個別試験の得点比率が異なるという点だ。重藤氏は、「個別試験の比率が高ければ、共通テストで思うような結果が出せなくても挽回の可能性はある。各大学は共通テストと個別試験の合格点や平均点を公表しているので、それぞれどの程度の得点率を目指すのか、自分の得意・不得意も照らし合わせながら、過去問に取り組む際の参考にしてほしい」と語り、「重要なのは合格最低ラインを目指すのではなく、合格平均点を目指すこと。合格平均点を取っていれば翌年の得点率が上がったとしてもだいたい合格が見込める」と、合格ラインの目標を設定する際の目安を示した。

合格に大きく近づく模試データの正しい活用法

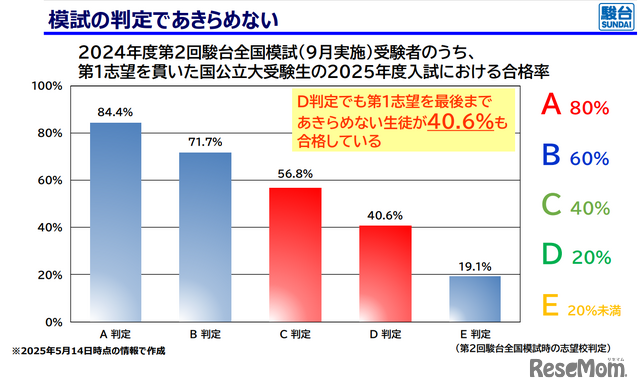

医学部入試でも、DあるいはE判定からの逆転合格の事例は毎年枚挙にいとまがない。重藤氏によると、その命運を分ける要因のひとつが、模試データの活用だという。

まず、受ける模試を選ぶことが重要だ。医学部を目指す受験生の場合、基礎を確認するための模試では高得点を取りやすく、どの単元を強化すべきか、どんな知識や解法が足りないかのあぶり出しには向いていない。一方、駿台全国模試は母集団のレベルが高く、難関大を想定したハイレベルな出題なため、志望校判定の精度が高いことで知られる。

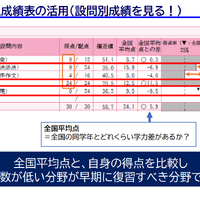

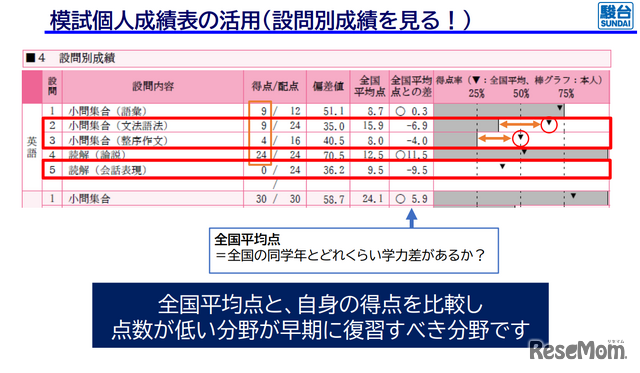

さらに重藤氏は、「個人成績表では、志望校判定よりも設問別成績をみることが重要」だとし、「設問別に全国平均点と自身の得点を比較して、平均に届いているかを確かめるとともに、どの分野を早期に復習するべきかを見てほしい。その復習をていねいに行うことによって学力がアップし、本番での逆転合格にもつながってくる」と強調した。

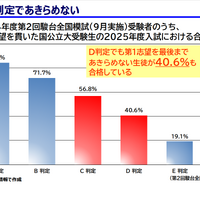

もちろん、志望校判定も気になるところだが、重藤氏いわく、大事なのは「模試の判定であきらめない」ことだという。9月にD判定でも、第1志望を最後まであきらめない受験生が40.6%、E判定でも2割近い19.1%も合格している。

「特に現役生は最後まで伸び続ける。医学部受験は他学部に比べて浪人が多く、力のある既卒生と戦わなければいけないが、最後まであきらめない現役生が最終的に第1志望の合格を勝ち取るケースが少なくないことを知っておいてほしい」と重藤氏は力を込めた。

合否に影響する面接・小論文の対策は…?

最後に重藤氏は、医学部入試の面接・小論文試験についても言及した。

面接は、国公立・私立問わず全大学で実施されており、面接のスタイルも、個人面接・集団面接・討論面接・MMI(Multiple Mini Interview)*とさまざまだ。

*MMI:複数の面接室を巡り、図や表などを使ってさまざまな課題に取り組ませる。

重藤氏によると、面接対策で欠かせないのは、アドミッションポリシーを確認すること。そして、志望動機や診療科や研究テーマなど将来のビジョン、地域医療であれば残る意志があるかどうか、さらに自分自身の自己分析、一般的な医療の知識など、自分の言葉できちんと話せるように準備しておくこと。そしてこれを、身近な保護者に聞いてもらうことだという。駿台でも、各大学の面接スタイルに合わせた入念な対策を実施している。

一方、小論文試験については、国公立大では前期で4大学、後期で8大学、私立大では25大学で課されている。小論文も大学によって特徴があるため、過去問による出題傾向の確認は必須だ。

特に近年は面接・小論文が重視され、筆記試験で合格点に達していても不合格になることがあるという。医学部入試では、学力試験対策に比重を置きつつ、面接・小論文の対策も怠らずに行う必要があり、他学部受験生よりも幅広い対策が求められることが再度強調された。

医学部入試においても、募集定員、受験科目、学費など、大学ごとにさまざまな変更が毎年数多く発表され、それによって受験生も連動する。特に学費の値下げや新形態の入試によって倍率の増減が起きやすいため、受験生やその保護者は注視する必要がある。しかし、「何よりの基本は学校での勉強だ」と重藤氏は力を込め、「さまざまなデータは先を見通して安心するためのお守りにすぎない。志望する大学の合格点を上回るところを目指して日々努力を積み重ね、医学部合格を勝ち取ってほしい」とのエールで結んだ。

「医学部合格はゆずれない」。医学部合格に圧倒的な実績を誇る駿台予備学校が蓄積してきた知見に充ちた講演だった。医学部入試は情報戦とも言われるが、膨大なデータを体系的に整理し、分析して生徒の受験に活かしているのが予備校の強みでもある。予備校と受験生が二人三脚でやっていくことが医学部合格への近道となるだろう。

第一志望は、ゆずれない。駿台式「医学部合格」への道