帝国データバンクは、全国約120万社を対象に女性が社長を務める企業について分析した「全国『女性社長』分析調査(2025年)」の結果を公表した。女性社長の出身大学別では、日本大学が276社で6年連続のトップとなった。2位には慶應義塾大学が僅差で続いている。

同調査は、帝国データバンクがもつ企業データベースをもとに、2025年10月時点の全国約120万社の事業会社を対象に集計・分析したもの。調査の公表は12回目となる。

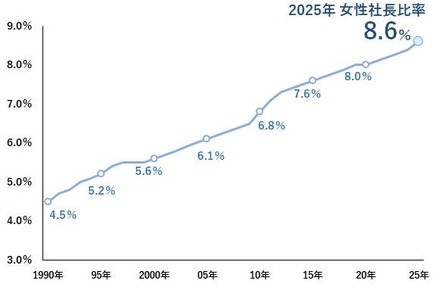

2025年10月時点の国内企業における女性社長の比率は8.6%となり、前年を0.2ポイント上回った。5年連続で上昇し、過去最高を更新したものの、統計がさかのぼれる1990年の4.5%から緩やかな上昇にとどまっており、依然として1割に満たない状況が続いている。

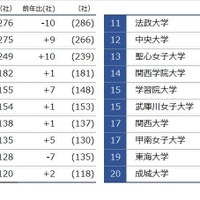

出身大学別の女性社長数は、「日本大学」が276社でトップとなった。前年比では10社の減少となり7年ぶりにマイナスに転じたものの、2020年に慶應義塾大学を上回って以来、6年連続で首位を維持した。2位は「慶應義塾大学」で、前年から9社増の275社となり、トップの日本大学に1社差まで迫っている。3位は「早稲田大学」で、前年比10社増の249社だった。これら上位3大学が200社を超えており、他を大きく引き離している。

このほか、「青山学院大学」(182社、同1社増)や「同志社大学」(155社、同7社増)など9校が100社台で続いた。女子大学に目を向けると、「日本女子大学」が128社でトップだったが、9年連続で減少する結果となった。

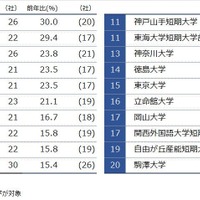

また、女性社長が20社以上となった大学の中で、前年からの増加率がもっとも高かったのは「愛知淑徳大学」で、30.0%増となった。ついで「富山大学」(22社、同29.4%増)、「香川大学」(21社、同23.5%増)と続き、増加率上位20校のうち6校を国公立大学が占めた。

業種別に女性社長の比率をみると、「不動産」が17.4%でもっとも高く、ついで「サービス」(11.9%)、「小売」(11.1%)と、おもに消費者向けの「BtoC」業種で高い傾向がみられた。一方で、もっとも低かったのは「建設」で4.9%と、全業種の中で唯一5%を下回った。ついで「製造」が5.8%で、27年連続で2番目に低い水準となっている。

業種をさらに細かく分類してみると、「保育所」が39.6%でトップ。ほかにも「化粧品販売」(37.1%)や「美容業」(33.3%)といった美容関連、「老人福祉事業」(33.0%)などの社会福祉関連で女性社長の比率が高いことがわかる。逆に比率が低い業種は、「金属製建具工事業」(2.7%)をはじめ、下位10業種のうち9業種を建設業が占める結果となった。

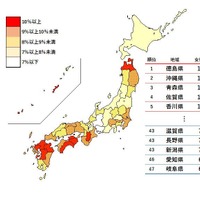

都道府県別では、「徳島県」が12.3%で4年連続のトップとなった。徳島県をはじめ四国地方では3県が10%を上回るなど、西日本エリアで女性社長の比率が高い傾向がみられる。九州では「沖縄県」(11.8%)や「佐賀県」(11.1%)が高く、東北では「青森県」(11.2%)が唯一10%を超えた。一方、製造業の割合が高い中部・北陸エリアは比率が低い傾向にあり、「岐阜県」と「愛知県」が共に6.6%で、もっとも低かった。

女性社長の年齢構成比では、「60~64歳」が14.0%で最多だった。また、「75歳以上」の合計は22.2%となり、2020年時点の18.4%から3.8ポイント上昇しており、高齢化が進んでいるようすがうかがえる。

政府は2025年6月10日に「女性版骨太方針2025」を決定し、女性が地方でも活躍できる環境の整備などを重点課題としている。また、2024年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」が女性の起業を後押しするきっかけになるという声もある。さまざまな制度の整備・拡充もあり、女性社長や役員・管理職の割合は今後も緩やかに上昇することが見込まれる。女性社長の比率が1割を超えるためには、ライフイベントやキャリア、業種に合わせた女性起業家の育成・支援が求められる。