男性の理系選択には父親が影響、理系進学は小・中で固まる

文部科学省は、1月28日に開催された理工系人材育成に関する産学官円卓会議(第6回)の配付資料をホームページに掲載。資料から、理系進学者の理系志向は小中学時に大きく固まることがわかった。小中学時のプログラミング体験などが与える影響も大きかった。

教育・受験

その他

advertisement

理工系人材育成に関する産学官円卓会議では、産業界で求められている人材の育成、育成された人材の産業界における活躍の促進方策等について、産学官それぞれに求められる役割などを検討している。経済産業省の大学連携推進室による資料「理工系人材育成に係る現状分析データの整理(学生の文・理、学科選択に影響を及ぼす要因の分析)」では、40歳未満の社会人を対象とした振り返りアンケートを実施。2015年12月上旬から中旬にかけての調査期間で、10,000人から有効回答を得た。

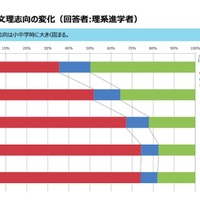

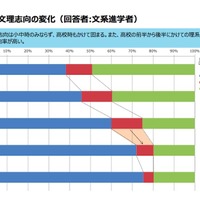

学生の文理志向の変化について、理系進学者は小学校で3割以上、中学校で半数以上が理系志向、高校前半では7割弱と受験時(7割以上)に近い割合となっており、小中学時に大きく志向が固まる傾向にある。文系進学者は小中学校で4割前後、高校前半で約6割、後半で7割以上と高校時でも志向に変化がみられる。また、高校時には理系から文系への転向率が高い。

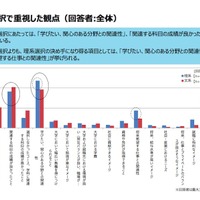

文理選択では「学びたい、関心がある分野との関連性」「関連する科目の成績が良かったこと」を重視していた。文理および学科選択で理系を選ぶ決め手となり得る項目としては、「学びたい、関心がある分野との関連性」に加え、「将来希望する仕事との関連性」があがっていた。

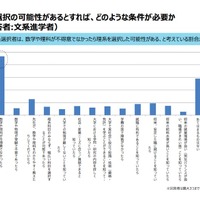

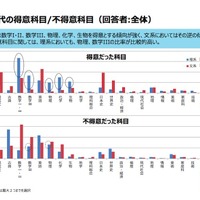

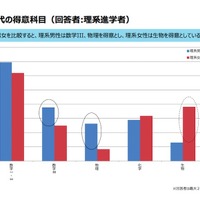

文系進学者に、理系選択の可能性があるとすればどのような条件が必要かを聞くと、「数学や理科が不得意でなかったら」と答える割合が高い。高校時代、理系は数学I・II、数学III、物理、化学、生物を得意科目とする傾向が強く、文系では反対に不得意科目となる傾向にあった。ただし、物理、数学IIIは、理系でも不得意との回答が比較的多くなっている。また、理系の男女を比較すると、男性は女性よりも数学IIIと物理を、女性は男性よりも生物を得意としていた。

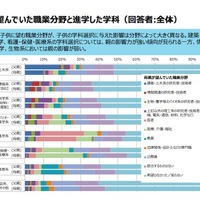

進路選択に影響を与えた人物では、文理を問わず両親の影響が大きい。また、理系の男性は文系よりも同性の父親の影響が大きかった。両親が望んでいた職業分野と進学した学科を聞くと、建築・土木、医学・歯学、看護・保健・医療系の学科選択については、親の影響が強い傾向がある。理系の親は、文系の親よりも、理工系や技術系、専門的な仕事を望む傾向が強かった。

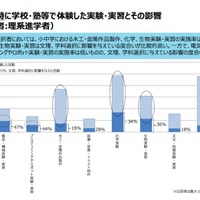

理系が小中学時に学校・塾などで体験した実験・実習では、木工・金属作品制作、化学、生物実験・実習の実施率は高く、特に化学、生物実験・実習は、文理および学科選択に影響を与えた割合が高い。電気・機械、プログラミングやロボット実験・実習の実施率は10%未満と低いものの、そのうち4割以上が選択に影響を与えた活動にあげていた。

《黄金崎綾乃》

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement