先生にもっと便利を…世界で拡がる「Google Classroom」の機能と利便性

教育のICT化に伴い、さまざまなデジタルサービスやツールが教育現場でも取り入れられるようになっている。Google for Education 日本統括責任者の菊池裕史氏に、デジタルサービスを教育現場で使う意義や活用例を聞いた。

教育ICT

先生

advertisement

--「Google Apps for Education」とはどのようなサービスですか。

コンシューマー向けの製品である「Gmail」などのGoogle Appsを、教育機関向けに作り変えた製品が「Google Apps for Education」です。たとえば、「大学で3,000人の新入生を管理したい」「生徒にGmailを使わせたいが、ドライブにファイルをアップすることはできないようにしたい」など学校の情報共有の基盤として使うために、さまざまな機能を追加した学校向けのパッケージになっています。

見た目は、個人向けのGmailなどとほとんど一緒です。アプリについても、カレンダーやGoogleドライブ、ドキュメントなど、Gmailで使えるものとほぼ同じです。とはいっても、Education版は利用規約も異なり、一見同じでも細かい部分が異なっています。たとえばGmailとドライブの容量は無制限になっています。反転学習などで動画を使いたい場合などは、Education版であれば容量無制限なので動画の保存も可能です。また、生徒たちがどのようなメールを送っているか、管理者であれば参照できるようになっています。

--学校では「Google Apps for Education」をどのように活用しているのでしょうか。

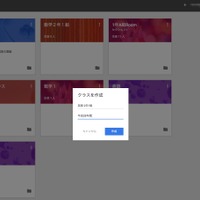

Google Apps for Educationは反転授業の動画のほか、遠足や旅行に行った際の写真をGoogleドライブで共有したり、授業の課題を出したりといったさまざまな使われ方をしています。第一に、共同編集ができる点が非常に評価されています。ただ、Google Apps for Educationは便利な反面、先生側は情報や資料を管理するのが非常に大変です。それらの一括管理を簡単に行えるようにしたものが「Google Classroom」です。

--日本では具体的にどういった学校が導入していますか。

Google Classroomに関しては、大学、高等学校、中学校で導入されていて、特に高等学校での利用が多いです。日本の学校の場合、インフラの問題もあり、私立学校を中心に普及し始めています。Google Apps for Education自体は、もともと大学の情報システムを支援する目的で作られたため、当初は大学を中心に普及していきました。Google Apps for Educationの導入事例としては、慶應義塾大学や北海道大学、立教大学などの大学のほか、中学や高等学校では広尾学園、富山国際大学付属高等学校などがあります。

【次ページ】Google Apps for Educationと併用、先生に一括管理を

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement