人気が高止まりし、狭き門が続いている医学部受験。少子化により大学全入時代に突入した今でも、医学部だけは例外だ。多浪を辞さず合格するまで受け続ける人、他学部に進学するも再受験する人が少なくないのも、医学部受験ならではだろう。

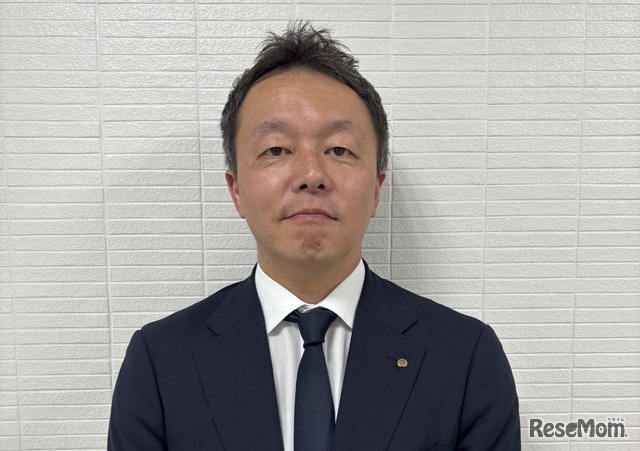

難関医学部に現役で合格するにはどう勉強し、準備を進めていくべきなのか。駿台予備学校・医学部専門校舎の市谷校舎で現役生を担当している髙篠弘樹氏に、医学部現役合格のために欠かせないポイントや、学年別の対策などについて話を聞いた。

医学部生の3人に2人が浪人を経験

--昔から医学部は浪人が多いイメージがあるのですが、現在の現役・浪人比率はどうなっているのでしょうか。

文部科学省のデータによると、医学部全体では現役生の割合は約3分の1で、3人に2人は浪人を経験している状況です。国公立大と私立大で分けると、国公立大の約5割、私立大の約7割が浪人を経て進学しています。同じ理系でも、たとえば理学部は浪人の比率が約2割にすぎず、医学部は他学部に比べてかなり浪人生の割合が高いと言えます。

一方で、医学部の中でも東大や慶應義塾大、東京科学大などの超難関大学では、現役生の合格者が多くなっている現状はあります。

--3人に2人が浪人経験者ということですが、なぜ医学部では浪人が多いのでしょうか。

医学部受験が特殊なのは、受験がそのまま就職に直結することです。医学部に入れないと医師になれない。医師になるには受かるまで受け続けるしかありません。医学部以外だと、第一志望以外の学部にも出願し、第一志望がダメならそこに進学するということは決して珍しくありませんが、医学部は、特に現役の場合、医学部がダメなら他学部に進めば良いと考える受験生は多くはありません。でも、医学部は他学部に比べて現役合格が難しい。だから浪人するケースが多くなってしまうのです。

医学部はなぜ現役合格が難しいのか

--医学部はなぜ現役合格が難しいのか、その理由を教えてください。

2つの理由が重なるためです。

まず1つ目は、医学部入試は他学部に比べて対策すべき内容が圧倒的に多いということ。

私立大の医学部は学費が高額ですから、できれば国公立大に合格したいと考える受験生が多い。ただしそうなると、共通テストでは地歴公民、情報といった個別試験には課せられない科目でも、最低80%程度の点が取れるくらいには仕上げておく必要があります。もちろん、これに加えて国公立大、私立大ともに個別試験の対策は不可欠です。

さらに医学部の場合は、志望理由書を求められたり、小論文が課されたり、すべての大学で必須となる面接では、部活動や課外活動、ボランティアなどについて聞かれたりと、学力だけでなく、全人的に評価される入試を行います。学力以外の部分も多くの大学が得点化していますので、勉強さえできれば医学部に合格できるわけではなく、受験勉強+αで計画的に準備を進めていかなくてはいけません。

そしてもう1つは、医学部入試は他学部に比べて早く始まることです。

学校推薦型・総合型選抜は早いところでは9月頃から、私立大の一般入試も、共通テストが終わった直後から続々と始まります。他学部であれば、共通テストが終わってからも、過去問などを使った個別試験対策を行う時間が比較的取りやすいですが、医学部の場合、私立大は1次、2次と試験が1大学につき2回ずつあり、さらにほとんどの大学が共通テスト直後から2月上旬に実施するので、どうしてもスケジュールがタイトになってしまうのです。

つまり、医学部受験は、「量」「時間」の両面で合格のためのハードルが高く、これは特に現役生にとっては有利とは言えず、それだけ現役合格が難しくなるのです。

--なるほど。それでも現役合格を目指すメリットはどこにあるとお考えですか。

いちばんのメリットは、1年でも早く医療の現場に立ち、1人でも多くの患者さんを診られること、そこでさまざまな経験を積むことが、医師としてのキャリアの形成になり、たくさんの人命を救うことにつながるということです。

また、医師の仕事には定年がないので、1年でも早く仕事を始めれば、臨床や研究だけでなく、現場での経験を活かすことで様々な活動への可能性が広がります。

そしてもうひとつ、医学部に現役で合格する力そのものが、医学部入学後にも生かされるということも、メリットとして付け加えておきたい点です。先ほどお話ししたように、現役合格は簡単な道のりではありませんが、その困難を克服する過程で培った計画性や自己管理力、自制心は、大学での国家試験に向けた勉強はもちろん、医師になった後も支えてくれる有力な武器になります。

浪人生活が長くなると、緊張感や危機感が徐々に緩んでいきやすく、体力も衰えがちで、そうした理由からか、多浪経験者は医学部で留年しやすいとも言われます。このように、医学部への現役合格には、たくさんのメリットがあると言えます。

現役合格する人の5つの共通点

--医学部に現役合格する人にはどのような共通点があるのでしょうか。

共通点は、次の5つだと思います。

(1) 学校の勉強をおろそかにせず、コツコツ取り組める

(2) 自己管理ができている

(3) 謙虚である

(4) 将来の理想像や志望理由が明確で、覚悟ができている

(5) 最後まであきらめない

まず、(1) についてですが、部活や課外活動などで忙しい高校生活において、学校での勉強にしっかり取り組むことは、医学部合格の近道と言えます。先ほども触れましたが、医学部受験は準備の量も時間も他学部に比べて厳しい条件下なので、できれば中学生の頃からコツコツと、学校の教科書をベースとした基礎固めができている人ほど、現役合格しやすい傾向は見受けられます。

同様に(2) も、部活で疲れるから夜はしっかり寝て朝早くから机に向かう、課外活動で忙しいが移動時間を活用するなど、自分のことをしっかりと理解したうえで、もっとも効率の良い勉強法を実践できる人、そしてそれを毎日継続できる人はやはり強いですね。

(3) については、自分の勉強の仕方が正しいと思っていても、先生や周囲のアドバイスに耳を傾けようとする姿勢があるかどうかです。参考意見として聞く耳をもち、どんどん自分にフィードバックして改善していける生徒が受かっていくように感じます。

そして、(4) は(5) にも通じるのですが、成績が良い人ほど目指す目標が高く、自分は「まだ十分ではない」と感じている印象があります。だからこそ、最後まであきらめず、粘り強く努力を重ねていけるのだと思います。(5) については、医師として大切な素養の1つだと考えます。

現役合格に向けた学年別の対策

--医学部に現役合格するには何をすべきか、学年別の対策を教えてください。

まず、中学生までは、生活・勉強の習慣を確立すること、学校の勉強で好き嫌いをせず全科目・全分野を真面目に取り組むことが大事です。

部活などで忙しくても、学校に遅刻しない、宿題や小テストなどを怠らない、学校の勉強を通じて基礎学力を身に付けるといった基本的なことを着実に実践し続けてほしいですね。入試に関係のない科目であっても、学校の勉強を選り好みせず取り組むことによって、医学部入試での面接や小論文で柔軟な発想力や思考力として発揮されますし、医師になった後も、広い視野で患者さんに接することができ、信頼されやすいように思います。

実際に、医師の先生方は自分に厳しく、忙しい毎日の中で勉強にも体力づくりにもストイックな方が多いです。こうした姿勢は、早めに習慣づけられると良いのではないでしょうか。

続いて高校生は、学年ごとにポイントを絞って説明していきましょう。

高1

・ 英語、数学、国語をしっかりと、加えて理科1科目めにも取りかかる

・ 医学部志望の理由を明確化させる

・ オープンキャンパスや医療体験などに参加する

高1では、まずは英数国をしっかりと基礎固めしつつ、できれば理科の1科目めにも着手しておきたいところです。模試の偏差値では、駿台の高1全国模試であれば英数国で55以上を目安に、正答率が高い問題で間違えたところを中心にきちんと復習しておいてください。また、高1は時間的に余裕があるので、オープンキャンパスや医療体験に出向いたり、ボランティアに取り組んだりしながら、なぜ自分は医学部を目指すのかという志望理由の解像度を上げていきましょう。

高2

・ 理科の2科目めに着手する

・ 英語、数学、理科2科目の中で苦手科目を作らない

・ 気になる大学の情報を入手して、受験科目や出題傾向を確認する

現役合格を目指すには、勉強内容が難化していく高2でも苦手科目を作らないこと、そして理科の2科目めに着手することが重要なカギです。高1から始めた1科目と合わせて、まずは教科書をベースに学校での勉強内容を着実に理解する。そして、英語、数学、理科2科目の中で、苦手だと思う科目や分野は、季節講習なども活用してしっかり補強しておくことが大切です。

もし、学校の授業進度が遅い場合には、学校より進度が速い塾をペースメーカーに使うことも有効です。その点で、駿台の市谷校舎は医学部志望者のみですので、高校とは違った授業、進度、雰囲気で勉強ができます。一方で、勉強以外の準備としては、高3から本格的な入試問題対策に取りかかれるよう、気になる大学の情報を入手し、受験に必要な科目や出題傾向を確認して、どこを受験するかの検討を進めていくことも必要です。

高3

・ 夏休みには志望理由書を書く

・ 夏休みが終わるまでに共通テストで全科目70~75%取れるレベルを目標にする

・ 過去問は得意科目から早めに始める

高3で重要になるのは、入試日からの逆算です。なぜなら、高3になると時間がないにもかかわらずやるべきことが多いからです。具体的には、夏休みが終わるまでに、共通テストで全科目70~75%取れるくらいに仕上げられるのが理想です。過去問についても、本格的に始めるのは秋からになるかと思いますが、得意科目・分野であれば、高3に入ってすぐに始めても良いでしょう。

医学部現役合格に重要なたった1つのこと

--年が明けると入試が始まってしまうので、高3は時間がないうえに、「夏休みが終わるまでに共通テストで全科目70~75%取れるレベル」とは、目指す目標が高いですね。

そのくらいの意識はもっておくべきだと思います。合格体験記を見ると、「高3の夏まで部活に全力投球していたが、引退後追い込んで医学部に現役合格した」といった体験談を目にすることがあるかもしれませんが、実際にはそういう人たちは、先ほど示したような共通点があり、部活に全力投球している間も隙間時間を使って地道な努力を重ねているからこそ、直前の追い込みが威力を発揮するのです。

--早くから高い意識をもって準備をしていくことが重要であって、特別な近道はないということですね。

そう思います。今後、医学部入試では全体の募集人員が少しずつ減っていくことが見込まれ、引き続き医学部が狭き門であることに変わりはないでしょう。また、他学部と同様、学校推薦型選抜、総合型選抜の割合も拡大してきていますので、こうした入試の機会を視野に入れると、医学部の入試は今以上に早期かつ長期化していくことは否めません。現役生がこれに間に合わせるには、やはり早めの対策が不可欠で、長期的な戦略がカギになると思います。

--最後に、医学部への現役合格を目指す中学生や高校生に向けて、そして保護者に向けてもアドバイスをお願いします。

「今日からやれることを始めよう」ということです。お話ししてきたとおり、やるべきことが多い医学部の入試を現役で突破するには、毎日コツコツと積み上げていくことが最短の道です。

ある医学部の教授が「勉強を辞める時は医師を辞める時」だとおっしゃっていましたが、医学部に入っても、医師になってからも勉強は生涯ずっと続きます。医師として活躍するためには、幅広い知識と視野をもつことが求められますから、入試に出る・出ないということだけで選別するのではなく、学校でのさまざまな勉強や課外活動にも「どうせやるなら楽しくやろう」という気持ちで意欲的に取り組んでいってもらえたらと思います。

保護者の方には、出願書類の取り寄せやオープンキャンパスの申込みなど、お子さまが頼ってきたときにはサポートするといった距離感で、あくまでも受験するのは子供本人であるということを忘れないでいてあげてほしいです。特に医学部受験は将来の職業に直結する分、大きな覚悟を迫られます。お子さまの意志を尊重し、決して楽ではない道の途中でホッとできるような、安心して過ごせる居場所でいてあげてください。

--ありがとうございました。

難易度が高く、やることが多く、入試自体も早く始まる医学部受験。高校3年の怒涛の流れに飲み込まれず、難関医学部に現役合格するには、長期戦を見越した早期からの準備と対策が必須となる。日々コツコツと学習を積み重ねるという地道な習慣が早く身に付くほど、学校生活と受験勉強の両立を実現し、医師への志望動機を深め、医学部入学後も生涯学び続ける力につながっていく。塾をうまく使いながら、現役合格を目指して準備を進めていってほしい。

第一志望は、ゆずれない。駿台式「医学部合格」への道