「うちの子にプログラミングは必要?」―わが子の進路や将来を考える中で、そんな問いに向き合う場面があるかもしれない。AI技術が急速に進歩する中、ITスキルはどの程度必要なのか、子供の進路選択において保護者がもつべき視点とはどのようなものだろうか。

小学生から社会人まで対象、全国2,532会場(2025年9月時点)で受験できるプログラミング能力検定(以下、プロ検)を主催するプログラミング総合研究所の飯坂正樹氏と静岡大学情報学部准教授/情報処理学会教育担当理事の遠山紗矢香氏に、ジェンダーや文系・理系の進路選択といった社会的な背景を踏まえながら、プログラミングスキルが将来どのように生かされるのか、その本質的な価値について対談いただいた。

両氏は情報処理学会を通じて交流があり、プログラミング総合研究所は現在、情報処理学会主催の中高生情報学研究コンテストやジュニア会員の協賛をしている。

【プロフィール】

プログラミング総合研究所 代表 飯坂正樹氏

成果が見えにくいプログラミング教育の課題解決をミッションとし、学習効果を可視化する手法を研究。科学的アプローチに基づいたカリキュラムや評価指標を開発・提供することで、保護者が安心して子供を学ばせられる教育環境を整備している。

静岡大学 情報学部 情報科学科 准教授 遠山紗矢香氏

認知科学を基盤に、プログラミング教育や協調学習の実践的研究に取り組む静岡大学情報学部准教授。学習者の思考過程を量的・質的に分析しながら、学校現場と連携し、教育の効果的な実践原理を導出・発信している。

ゼロから前進した「プログラミング教育」

飯坂氏:2020年に小学校から段階的にプログラミング教育が必修化されました。この5年間を経てプログラミング教育は今どのような状況だとお考えでしょうか。

遠山氏:5年前はコロナ禍でGIGAスクール構想による1人1台端末の配備が前倒しで進みました。プログラミング教育も同時に進むと期待していましたが、まずは端末を使いこなすところからのスタート。そうした中で小学校や中学校の先生向けのプログラミング教育の研修が行われ、今はようやく実践のフェーズです。何もない「ゼロ」だったところから1つ進んだと言えますね。

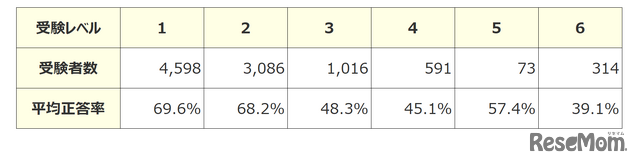

飯坂氏:プロ検を5年間運営していますが、小学生は学校よりも民間のプログラミングスクールからの受験が盛んです。高校では2022年から「情報I」が始まり、その評価ツールとしてプロ検をご利用いただく学校が増えていますが、現在の高校生の力は、6レベルまであるプロ検で下から2番目のレベル2にとどまるという分析が出ています。「情報I」ではレベル4まで学ぶので、期待している力には達していません。

遠山氏:平均的な「情報I」の授業でプログラミングに割り当てられるのは年間6時間ほどなので、一定水準にスキルを高めるのは先生も生徒もかなり難しいですね。

飯坂氏:ただ遠山先生もおっしゃられたとおり、今まで何もなかったところから考えると大きく前進していると言えるでしょう。

ジェンダーによる意識差は保護者の消極的な姿勢が影響か

飯坂氏:遠山先生は「ジェンダーによるプログラミングへの意識差」について研究されていますね。

遠山氏:私は小学生から大学生まで1,000人以上にプログラミング教育の経験がありますが、どうしても自由参加の講座では女子の参加が少ないんです。ただ参加した女子は楽しんでいて、男女でプログラミングの能力差もありません。なぜ女子があまり参加しないのか理由が気になりますし、今後どうすれば良いかと考えています。

飯坂氏:私も高校から理系で、女子が少なくなる世界で過ごしてきましたが、どうしてなのかはあまり深く考えずに過ごしました。男子の方がプログラミングや情報系が好き、あるいは理系科目が好きとしか思っていませんでした。

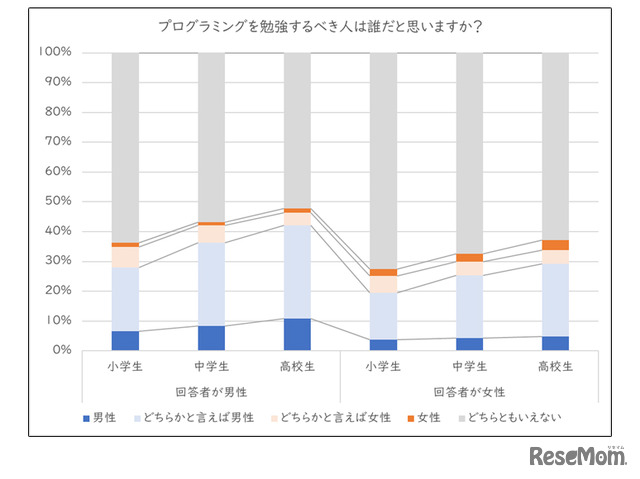

遠山氏:保護者5,000人を対象に実施されたアンケート(*)では、お子さんが男子の場合にプログラミング教育必修化は歓迎される傾向にある一方で、お子さんが女子のお母さまはプログラミング教育必修化に少しネガティブという傾向が出ました。この結果は社会にそうしたバイアスがある可能性を示しています。保護者もバイアスの影響を受けていることで、このようなアンケート結果が出たとも考えられます。結果として、保護者が歓迎していないと感じれば、子供はその進路に進まなくなる可能性もあります。調査は今後も続けていきますが、子供たちが何を好んで選ぶかだけでなく、社会全体を見ることも必要かもしれません。*遠山 紗矢香・山田 雅之 (2024). プログラミング教育必修化に対する意向調査の分析. 日本教育工学会論文誌, 2024, 48 (Suppl.), pp.233-236. https://doi.org/10.15077/jjet.S48139

飯坂氏:おもちゃも男子は車やロボット、女子はお人形やおままごと…のように、周囲の大人や物事から自然にバイアスが刷り込まれているのでしょうか。

遠山氏:別途行ったアンケートでは、プログラミングを含む理系科目を選択するのは男子というイメージをもっているのかも聞き、分析したところ、男性の方がその傾向が強いことがわかりました。

飯坂氏:私も男親なのでなんとなくわかりますが、男子はこうあるべきという思い込みがあるのかもしれませんね。

遠山氏:今、プログラミングに従事している方は男性が多いイメージがあるので、それがプログラミングのジェンダーイメージを強化してしまう場合もあります。しかしながら、そのジェンダーイメージは、ジェンダーによる仕事の向き不向きを示すものなのでしょうか? この点については大人も振り返ってみる必要があります。

ジェンダーや文理を超える。プログラミングを学ぶメリット

飯坂氏:ジェンダーや文系・理系に関わらず、すべての方にとってプログラミングを学ぶメリットとはどのようなものだとお考えでしょうか。

遠山氏:今、デジタル機器を触らない日はないですよね。直感的に使えるようにインタフェースも改善されていますが、デジタル機器がどんな命令を受け取っているのか、どういう内部処理をしているのかを理解した方が、より上手にコントロールできますし、生成AIもプログラミングを理解している人の方が上手に使いこなせます。プログラミングも敷居が低くなり、ノーコードや生成AIがプログラムを作ってくれる時代です。ところが現在、情報産業に携わる女性は少なく、女性が欲しいと思えるアプリを作ってもらいにくい場合もある。誰かが作ってくれるのを待つこともできますが、生成AIも活用して自分で作ることができますので、女性はもちろん、これからはすべての人がプログラミングをやらない理由はないでしょう。

飯坂氏:女性向けのプロダクトの需要がある中で女性が活躍する場面は必ずあるはずです。

遠山氏:実際にどのぐらいの女性の意見が反映されているのかを明確な指標で測ることは難しいですが、日本の管理職の女性比率を考えると、女性の意見はなかなかプロダクトに吸い上げづらいと推測しています。ある程度は管理職やエンジニアの女性比率が上がることが大事ですね。

飯坂氏:プログラマや企画に男性しかいなければ女性目線の違和感に誰も気づきませんよね。

遠山氏:プロダクトの開発には、さまざまな配慮を必要とされる方の意見がどれだけ吸い上げられるかも大切です。情報処理学会ではジェンダーはもちろん、都市と地方の格差の問題にも取り組んでいます。たとえば、理事は一定数の女性が就任する仕組みですし、中高生情報学研究コンテストの地区ブロック大会は居住地域にかかわらず参加しやすいようにオンラインで開催しています。

飯坂氏:情報処理学会にはジュニア会員制度があって、一定の年齢(*)までは無償で会員になれます。最先端の情報系の研究情報に無料でアクセスできますので、さまざまな中高生に参加してほしいです。娘さんがプロ検を受けているお母さまから伺った話ですが、プログラミングはどこでも仕事ができるスキルで、ジェンダーを超えて、さまざまなライフステージでも仕事ができると。だから娘さんにはプログラミングを学ばせたいとおっしゃっていました。*情報処理学会 ジュニア会員対象者:小中高校生、大学学部3年生以下(科目等履修生は対象外)/高等専門学校専攻科1年生以下/短期大学生/専門学校生

遠山氏:静岡大学情報学部を卒業した女性プログラマでも、かなり柔軟な働き方を実現している人が複数います。男性も育休を取得し、在宅で仕事をしながらお子さんの面倒を見つつ、本格的な復職のタイミングを図るという方も出てきました。

飯坂氏:そうしたロールモデルがどんどん出てくると良いですね。そういえば、静岡大学情報学部は国立大学初の情報学の総合型学部で、文系・理系どちらの学生も学んでいますね。

遠山氏:静岡大学情報学部は1995年に発足し、理系の情報科学科と文系の情報社会学科の2つの学科でスタートしました。さらに行動情報学科が加わって今は3学科体制です。私は今、情報科学科と情報社会学科でプログラミングを教えています。作品を自由に制作するプログラミングの課題では、情報科学科の学生がプログラミング技術を駆使した制作を、情報社会学科の文系型の学生は効果的な音や画像による演出を取り入れるのが上手な傾向があり、興味深いです。また行動情報学科では、文系・理系どちらの学生も共にシステム開発や評価を行います。

飯坂氏:理系の人間だけ集まると技術ドリブンで物事が進んでしまう傾向があります。人を楽しませる、惹きつける観点の人材がいると、バランスの良いものが早くできるかもしれませんね。

遠山氏:情報学部で融合的に進める科目では、特にその良さが発揮されます。情報社会学科の学生には、社会に出てフィールドワークなども通じて人々と交流しながら、どういうプロダクトなら受け入れてもらえるかを考えるのが得意な人が多いです。

飯坂氏:まさに即戦力になりそうな人材が育つイメージです。

遠山氏:多様性の担保を目的に、情報科学科では20年以上前から総合型選抜を実施しています。おもに専門高校で工業や商業、情報を学んだ方たちが共通テストを課さない入試で、自分の活動をアピールして大学に入学します。大学1年生からすでにプログラミングができる学生なので、普通科出身の学生たちと面白い融合があります。また来年度は行動情報学科でも総合型選抜を新しく実施する予定です。こちらは高校の学科を問わず出願できます。情報処理学会主催の中高生情報学研究コンテストも総合型選抜の審査対象ですので、腕に覚えのある方はぜひ受験していただきたいです。

飯坂氏:総合型選抜も全国的に増えていますね。プログラミングや情報スキルが進学につながるので、文系・理系、ジェンダー問わずチャレンジしてほしいです。ところで、遠山先生は、最初は技術者として大学に入職されたとお聞きしました。

遠山氏:大学で博士論文に手こずりまして、自分で生計を立てながら博士論文を書かなければという時に大学の技術職員の公募があり、サーバーやネットワークの管理、実験や演習の支援の仕事に就きました。もし私に技術力がなければ、博士論文を書くための生活費は得られなかったかもしれないと思うと、情報技術の力はあるに越したことはない、むしろこれからはないと厳しいと考えています。

飯坂氏:AIが台頭しても原理原則がわかる技術者が必要な時代になると思います。プログラミングを学ぶことは、その意味でも良い選択肢です。遠山先生は自分の情報スキルを使って道を切り開かれて今、大学の先生をされながらプログラミングの大切さを普及する立場になられています。ジェンダーや文理選択の差で、遠山先生のような人材、いわゆるロールモデルが花開かない状況があるとしたら大きな損失ですね。

遠山氏:私よりもっとプログラミングが得意な女性は数多くいらっしゃいます。でも周囲の影響で文系を選んだ、プログラミングが好きだと開示できないで終わった方もいるかもしれません。そうした人材がもし今の情報技術を支えてくれていたらと考えると損失は大きいかもしれません。

飯坂氏:遠山先生の研究からもわかるように、ジェンダーによるプログラミングの能力や好き嫌いに差はありません。大人のバイアスで学ぶ機会を減らしてしまうのは非常にもったいない。まずはそのバイアスがあるという認識をもって打開策を考えたいですね。

客観的にプログラミングの能力を測る「プロ検」のメリット

飯坂氏:これからますますプログラミングの理解を客観的に測ることが大切になってくると思います。プロ検は、レベル・言語別に受験できる検定です。小学生ならばビジュアル言語のプロ検レベル4までおさえると、関数の概念も身に付きます。中学生や高校生で少し複雑なプログラムや身の回りの課題を解決したい場合はテキスト言語を学んで、テキスト言語版のプロ検にチャレンジしてほしいと思います。高校生では「情報I」の範囲がレベル4に入りますので、プロ検が目安になります。

遠山氏:プログラミングは1人だと行き詰まりやすく、自分の力がどれだけ伸びているのか実感できないときがあります。「プログラミングは難しい」「何ができるようになると、『できた』と言えるかわからない」という印象をもっている保護者の方は多いと感じます。自由に制作することがプログラミング能力を伸ばすうえで重要だと言われても不安に感じられるかもしれません。プロ検は、プログラミングの学習でおさえるべき要素を可視化してくれていますので、基本的なスキルがどのくらい身に付いているのかを自分自身で確認できて安心材料になるはずです。基本情報技術者や応用情報技術者などの資格に至る道筋としても役立ちます。

飯坂氏:プロ検は今、多くの大学の総合型選抜などで加点対象にもなっています。受験にも就職にも生かせるので、ステップアップするツールとしてプロ検を利用いただきたいです。

飯坂氏:お子さんがプログラミングを学ぶ時に保護者はどのようにサポートすれば良いでしょうか。

遠山氏:幼少期の適応力は素晴らしく、プログラミングを体験できる機会があれば、ぜひ参加して親しんでもらいたいです。Scratchでブロックを組み合わせてキャラクターを動かしたり、歴史好きなお子さんが歴史クイズを作ったり、お子さんの興味にあうものが良いですね。テキスト言語に進むと難しさを感じると思いますが、プログラミングスクールや学校の先生など、教えてくれる大人がいる場に行くのも良いでしょう。本学の学生もボランティアで子供たちと一緒に楽しんでいます。子供たちの興味の方向性はそれぞれ多様で、たとえば同じScratchでも、隣のお友達との違いから、こんなこともできるとお互いに気づきを得られます。プログラミングはそんなに難しくない、面白いと思えたら最高ですね。

飯坂氏:苦手意識が生まれる隙を与えずに楽しむことが大事ですね。保護者世代だと黒い画面のプログラミングに絶望した経験もあると思います。今は学び方に多くの選択肢がありますので、あまり固定的に考えずに子供たちに合った選択肢を提供したいですね。本日は本当にありがとうございました。引き続き連携してプログラミング教育を広めてまいりましょう。

遠山氏:ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。

「プログラミング能力検定」とは

プログラミングの基礎力を客観的に評価する検定試験。小学生から社会人まで幅広い層を対象に、プログラミングの基本知識を「順次処理」「繰り返し」「条件分岐」「乱数」「変数」等の概念に分類、それぞれの概念の得意不得意を測定できる問題設計となっている。試験は全国2,532会場(2025年9月時点)で実施され、ビジュアル言語とテキスト言語の両方に対応。学習順にレベル1からレベル6と段階的にスキルを測る。学校や塾での導入も進み、学習成果の可視化や指導の改善にも役立っており、学習意欲の向上のみならず、大学進学、就職時にも活用されている。

プログラミング能力の証明に役立つプログラミング能力検定