2007年から始まり、今年で19年目を迎えたJ-POWER(電源開発)の「エコ×エネ体験ツアー」は、小学4年生から6年生を対象に親子ペアで参加できる夏休みのイベントだ。エネルギーと環境の共生をめざし、社会貢献活動の一環として開催されている本ツアーは、発電所やダムの見学、大自然探検、科学実験、食事、宿泊を含むすべてのプログラム参加費が無料(集合・解散場所までの交通費を除く)とあって、例年定員をはるかに上回る応募がある人気ぶりだ。

2025年は、「荘川桜と合掌造り!『水の源流』をたどって学ぶ」と題した岐阜県の御母衣ダムと発電所周辺をめぐり、トヨタ白川郷自然學校に宿泊するツアーのA日程(7月22日、23日)にリセマム編集部員が同行した。親子一緒に学びあった2日間のようすをレポートする。

中学入試・ 過去問マイスター後藤和浩氏に聞く「親子体験」の大切さ

エコ×エネ体験ツアーは、J-POWERグループの並々ならぬ熱量が注がれており、企業が主催する体験イベントの中でも一線を画すこだわりが感じられる。子供の知的好奇心を刺激し探究心を育む体験が学びに生きるのはどのようなときか。「三度の飯より過去問が好き」という過去問マイスター後藤和浩氏(声の教育社 代表取締役)に、体験ツアーの魅力と、日々の学習に生かすヒントについて聞いた。

声の教育社 代表取締役 後藤和浩氏

「体験は問いを生み、問いは学びを深める」

「体験は問いを生み、問いは学びを深める」日々の学習に対する考え方は人それぞれ異なりますが、「勉強は教室や家庭でやるもの」「テストの点を上げるには、机に向かうしかない」―そんなふうに思っている方は多いかもしれません。

実は、(特に小学生の教育においては、)五感での「体験」が普段の学びを大きく広げてくれるのです。

今回の「J-POWERエコ×エネ体験ツアー」では、次のような体験をともなう学びがありました。

・ダムと落差の関係

・水力発電の仕組み

・白熱電球とLEDの違い

・昔の暮らしの知恵

・水のサイクル など

これらのテーマは、実は最近の中学入試でも本当によく出題される内容ばかりです。つまり、入試問題を作っている先生方も、体験で得られる学びを重視しているということでしょう。

もちろん、塾での勉強も大切です。今回見学した発電の仕組みもテキストに載っているかもしれません。ですが、こうした体験を通して得た知識は教科書だけの勉強よりも深く心に残り、その後の学習においても、より深い洞察や柔軟な思考を促す土台となります。水力発電のイラストを見ているのと、目の前で巨大な発電機が1分間に225回転しているダイナミックなようすを見るのでは、まったく印象が異なります。体験をともなう「学習」では楽しさや驚きが先行し、本人は学んでいるという感覚すらないかもしれません。

また、「なぜLEDは白熱球よりも省エネなの?」など、ツアー中にはたくさんの問いが生まれています。こうした問いは探究学習の第一歩ですが、そもそも現代社会では、子供たちの「問う力」が育ちにくい環境になっています。身の回りのことが自動化して便利になり、創意工夫する余地もありません。生活の中で疑問をもっても、考える前にインターネットで検索すればすぐに答えが見つかります。その結果、問いを深める力や、自分なりの視点をもつ力が育ちにくくなっているのです。だからこそ、自然の中での体験や、答えのない問いに向き合う時間が、今の子供たちにはますます必要になってきています。

体験は問いを生み、問いは学びを深める。そのサイクルを大切にすることが、これからの教育にとって欠かせないと私は考えています。

「2025 エコ×エネ体験ツアー水力小学生親子編@御母衣」日程

1日目

尾張一宮駅・名鉄一宮駅集合→バス移動→御母衣ダムの天端(てんば)を歩く→白川郷・合掌家屋「旧遠山家」にて昼食→御母衣発電所見学→トヨタ白川郷自然學校にチェックイン→電気のミニ実験→夕食→昔の暮らし解説/電気の話 @合掌家屋(旧下山家)→ナイトハイク(A日程は雨天のため中止)→交流会→お風呂・就寝

2日目

川の源流ウォーク→朝食→チェックアウト→水力発電に挑戦!自然の川でダムをつくろう→まとめのワークショップ~森と発電所のつながりを学ぶ、楽しい実験~→ふりかえり ~2日間の体験をふりかえる時間→昼食(ドライブインみぼろ湖にて)→バス移動→荘川桜で記念撮影→尾張一宮駅・名鉄一宮駅解散

親子が同じ目線で学ぶことを大切にしている本ツアーは、スタッフを含め全員、自分自身が名付けたキャンプネームで呼び合った。文中ではキャンプネームのままで紹介する。

バスの中で「クイズ大会」ツアースタート!

集合場所の尾張一宮駅・名鉄一宮駅の改札前ではスタッフの方々が旗を掲げ、笑顔で参加者たちの到着を待っていた。16組32名の親子が全員揃いバスに乗車。ツアーのキャプテン「てるさん」が挨拶し、スタッフひとりひとりが自己紹介をしながらバスに乗り込むと、最初の目的地、御母衣ダムのてっぺん「天端(てんば)」をめざして出発した。

車内では電気や森に関するクイズで盛り上がったり、J-POWERがこの地に御母衣ダムと発電所を建設した由来を聞いたり、リラックスして過ごしているようすだった。

山奥の高速道路を走りながら、水の流れの向きの境目「分水嶺(ぶんすいれい)」の説明を聞いた。この辺りでは岐阜県のひるがの高原を境に北側の日本海に流れる庄川と、南側の太平洋に流れる長良川に分かれる。落差が大きいほうがダムをつくるのに適していることから、比較的なだらかな南側の長良川よりも傾斜が急な(落差の大きい)北側の庄川にダムが多くつくられたのだという。

ダムの天端を歩いて、ロックフィルダムの壮大さを実感

地域の特徴やJ-POWERの歴史などを聞いているうちに天端に到着した。

バスの中では、御母衣湖の湖畔に立つ「荘川桜」の話を聞いた。御母衣ダムが建設され、湖底に沈んでしまったこの場所には、人々に親しまれていた大きな桜の木があった。電源開発の初代総裁高碕達之助氏が、この地域の人々が大切にしていた桜の木を救いたいと考え、当時「移植は難しい」とされていた2本の桜の木の移植を実現したという。ここで生活をしていた人々の思いを想像しながら、昼食をいただく合掌家屋「旧遠山家」に到着した。

いつも当たり前のように使っている「電気」がつくられている現場に潜入

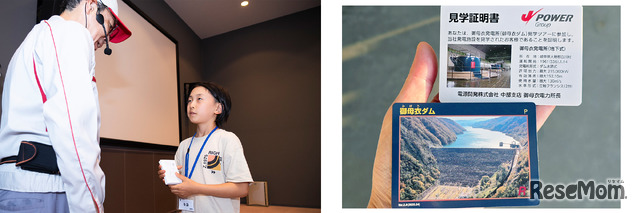

昼食後は御母衣発電所に移動し、赤、黄、青、緑の4つのグループに分かれて見学した。工事用の資材を運ぶための搬入路トンネルをバスで移動し、ダムの底の発電所内部に到着した。御母衣発電所は、電力需要に応じて稼働するピーク調整電源。近年は天気の良い日の昼間の電気は太陽光発電で賄い、太陽が沈む夕方から夜にかけて水力発電を使うことが多いそうだが、発電機室では大きな発電機が稼働していた。今年の夏は猛暑で、この日もとても暑く、昼間も発電機を動かすほど電力需要が高かったことがわかった。

次は、発電機室の下のフロアへ移動し、水車と発電機をつなぐ回転軸が実際に回っているようすを見学。重厚で狭い室内に、慎重に親子1組ずつ案内してもらった。水車ピットの大きさ、室内に響く音の大きさに驚きながら説明に聞き入っていた。

ここでは最大毎秒約130トンの水を利用して発電を行っており、これは、学校のプール(25m×12m×1.2m=360トン)が約3秒で満杯になる量だという。発電機は1分間に225回転し、2台の発電機で最大21万5千kW(キロワット)の電気をつくることができる。

再び発電機室に戻るとトヨタ白川郷自然學校(以下、自然学校)の「ある」が待っていた。今見てきた「まわる」作業を人がやってみると、どのくらいの力が必要なのか、体とボールを使って体験した。子供と大人に分かれて円陣を組み、パスでボールをまわしたが、目標の回数である1分間225回にはまったく届かず、人の力よりもはるかに大きい、水の力を感じることができた。

さらに、エコ×エネ体験ツアーお馴染みの博士「ドクター」によるペットボトルを使った水力発電の実験も行われた。ペットボトルに入れた水を勢いよく流すと、ホースの先に取り付けられた水車発電機が回転。コイルの中の磁石が回転し、電磁誘導によって電気がつくられ、ライトが点灯した。今まさに電気をつくっている現場で、水力発電の仕組みを手元で確認することで、より理解を深めているようすだった。

見学を終えて、インクライン(専用のケーブルカー)に乗車。インクラインの長さは223m。22度の急勾配を約3分かけて登り地上に戻った。

昼食前に天端から見下ろしたロックフィルダムを、今度は下から見上げる。堤高(高さ)131メートル、堤高長(天端の長さ)405メートルのロックフィルダムは、この地の岩石や土砂を積み上げてつくられた。大人も子供も熱心に解説を聞き、積み上げられた石の形や、ロックフィルダムの角度を確認し、圧倒的なスケールのダムを目に焼き付けていた。

設備の見学の後は、MIBOROダムサイドパークに移動。発電所内部やダムについてわかりやすく示したジオラマを見ながら御母衣電力所 藤原所長の解説を聞き、子供たちは情報を整理しながらメモを取り、大人も子供といっしょに復習した。

合掌家屋で電気のない暮らしを知る

自然学校にチェックイン後は、記憶が新しいうちに、電気の仕組みを手を使って理解する時間。手回し発電機のハンドルを手で回し、電気が灯る瞬間を確認。白熱球よりもLEDのほうが回す力が要らず、楽に点灯することがわかった。

夕食後、自然学校内にある合掌家屋「旧下山家」に集まり、電気のなかった昔の暮らしの解説や、電気の話を聞いた。部屋の電気を消し、皆で囲炉裏を囲み、小さなろうそくの明かりのもとで、自然学校スタッフの「ある」が昔の暮らしの知恵について解説したり、木材を手に取り、「囲炉裏で使われていた木材はどれでしょう?」とクイズを出題したりした。屋根裏では自然学校のスタッフ「リンリン」が合掌家屋の特徴について説明した。

夜の交流会ではグループ関係なくテーブルごとに集まり、J-POWERオリジナルの「エコ×エネかるた」で遊びながら今日1日の知識を復習していた。

1日目終了後インタビュー

「みずき」さん&「まっちー」さん親子

ダムや水力発電所という巨大構造物の中に入れる機会はめったにないので申し込みました。実際に見学して、戦後の厳しい時代にこれほど壮大なものを築き上げたのかと深い感銘を受けました。とても貴重な体験でした。(「みずき」さん)

水車ピットで回転軸が回転するところを間近で見たことがいちばん印象に残っています。音がとても大きくて高速で回転しているのでスゴイ! と思いました。見学する前と後では電気のことを思う気持ちが変わって、より電気を大事にしなければと思いました。(「まっちー」さん)

「みかん」さん&「りんご」さん親子

この土地の岩石を利用してロックフィルダムがつくられたこと、長持ちする薪を選ぶという昔の暮らしの知恵など、知らないことばかりでした。今使っている電気を誰かがつくっていることを感じながら電気を大切にしていきたいです。(「みかん」さん)

水力発電だけでなく火力発電など、いろいろな発電の良いところや環境に悪いところなども学ぶことができました。発電機の回転の速さが思った以上に速く驚きました。使わない部屋の電気は消したり、日中は外の光を入れたり、日ごろから電気を大切にしたいです。(「りんご」さん)

2日目の朝は「源流」を辿るウォーキングで目覚まし

2日目は朝食前に「川の源流ウォーク」へ。朝いちばんの澄んだ空気を吸い込むと、源流を探しに、斜面に気を付けながら森の奥深くへと進んでいく。

森の中の土には、「源流の水はどこから来るのか?」という問いのヒントが隠されているという。地面の土を集めて、ふるいにかけると最後に丸い土のかたまりのようなものが残った。この丸い土のかたまりのようなものの正体は、この後の「ドクター」による実験までのお楽しみ。

親子ずぶ濡れで夢中!自然の川でダムをつくり、水力発電!

2日目の大イベントは、自然の川でダムをつくり、水力発電を実現する! というミッション。グループに分かれて、川の中でダムを作り、水車に取り付けられた豆電球を点灯させる。自然学校オリジナルの水車に取り付けられた白熱球とLED、両方の点灯をめざし、合図でスタートした。

ドクターの実験とふりかえりの時間

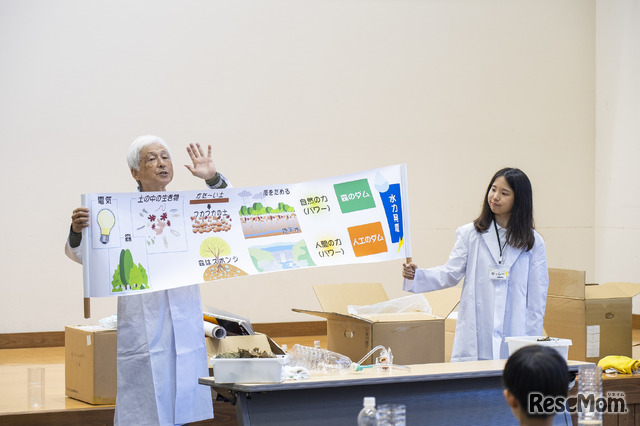

自然学校に戻り着替えた後は、「ドクター」と「なっしー」によるまとめのワークショップで、森と発電所のつながりを学ぶ、楽しい実験を行った。

最後の振り返りの時間では、2日間のプログラムを思い出しながらそれぞれに感じたことを桜の花をかたどった紙に書いていく。

ツアーの締めくくりは、御母衣ダムを見守る優美な荘川桜の前での記念撮影。御母衣ダムと発電所を象徴する大木を前に、参加者は自然とエネルギーの大切さ、そして先人の思いをあらためて心に刻み、プログラムは幕を閉じた。

2日目終了後インタビュー

「ちば」さん&「ひまり」さん親子

朝の源流ウォークを楽しみにしていたのですが、期待以上の気持ちの良い朝でした。自然には無駄が無いということが身に沁みました。為にならないことが1つもなかったと言えるほど学び多き2日間でした。(「ちば」さん)

川でのダムづくりがとても楽しかったです。石の選び方、積み上げ方がとても難しくて苦労しましたが、水車がまわり、電気が灯いたときは本当にうれしかったです。電気をつくるために、たくさんの人やものが関わっていることを学びました。(「ひまり」さん)

「ようすけ」さん&「ふーぴー」さん親子

自分が目指したことのない業界で働く方々の姿を見て、電気を生み出す人々の力を間近で感じることができました。わずか2日間でも、知らなかった仕事が数多くあることを知り、私にとっても子供にとっても貴重な学びの機会になりました。(「ようすけ」さん)

今日の川でのダムづくりがとても楽しかったです。ダムをつくりながら自然の力やチームワークの大切さも感じました。明日からエアコンの設定温度を控えめにして、電気をもっと大切に使っていこうと思います。(「ふーぴー」さん)

また次の年へ、エネルギーと環境の共生をめざす「エコ×エネ」は続く

大人も子供も、エネルギーと環境について一緒に学ぶことが魅力と言えるエコ×エネ体験ツアー。子供たちの体験を見守り、本ツアーを支えたJ-POWERスタッフからのメッセージを紹介する。

普段は鉄塔や送電線の点検や補修をする仕事をしていますが、ほかのグループ会社の社員の仕事を教えてもらったり、発電所の内部を見たり、自分にとっても貴重な経験になりました。エコ×エネはいつでも誰でもできます。日ごろから電気の無駄づかいを減らすよう心がけてください!(まっすー)

水力発電所の見学は滅多に無い貴重な体験ですので、夏休みの思い出として重宝してほしいです。エコ×エネに参加いただいた子供たちと将来J-POWERグループの社員として会えたら嬉しいです。窓辺に植物を置いて緑のカーテンをつくると、日陰ができて良いですよ!(かがやん)

普段は火力発電の現場にいるので、水力発電の機械や設備がとても新鮮に感じました。ぜひ火力発電にも興味をもっていただき、共通点や相違点がどんなところにあるのか探してみると面白いと思います。身の周りの疑問をコツコツと明らかにしていき、自分の知識や経験を増やして、エコ×エネ人間を目指してください!(タロー)

普段の業務では一般の方と関わることが一切ないため、非常に貴重な経験でした。川でのダムづくりは、みんなで意見を出し合いながら協力して取り組み、見事成功を収めることができました。私自身が子供たちから沢山のエネルギーをもらえる最高のツアーでした! ムダを減らすことからエコ×エネに取り組んでください。(トミー)

「自然に触れたい」「ダムが好き」「親子の時間を大切にしたい」など、ご応募いただく動機はさまざまですが、共通の体験を通じて互いに学び合えることが、このツアーの大きな魅力です。実物を見て、実際に体験することでしか得られない気づきや学びを大切に、長年試行錯誤を重ねて体系的なプログラムを作ってきました。1泊2日の濃密な時間の中で、エネルギーや環境だけでなく、地域や社会などいろいろな側面から物事を考えるきっかけが得られるはずです。

来年も御母衣・奥只見で、小学生の親子向けツアーを予定しています。専門知識は不要、参加費も無料ですので、少しでも興味がある方はぜひお気軽にご応募ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。(セブン)

実物に触れ、人と語らい、見聞きしたことを自ら試す。そんな“実体験”の連続を親子で共有できる「エコ×エネ体験ツアー」。学びと発見に満ちた本ツアーの来年の募集をお見逃しなく。

ひととエネルギーと環境を“つなぐ”J-POWER エコ×エネ体験プロジェクト